「最近、人が続かない」――その原因、ほんとうに部下だけ?

最近、どこの現場でも「人が続かない」という声を聞く。

求人を出しても集まらない。せっかく育てても、気づけば辞めていく。

「最近の若いやつは根性がない」――そんな言葉もよく耳にする。

でも、本当にそうだろうか?

離職が多い職場ほど、“リーダーの質”が落ちている。

これが、オレがいろんな現場を見てきて感じる正直な実感だ。

交代勤務をしている人なら、きっと思い当たるはずだ。

同じ仕事をしているのに、班によって雰囲気がまったく違う。

作業内容も時間も同じなのに、

A班は明るく声が飛び交い、B班はピリピリして沈黙している。

見ているとすぐわかる。

リーダーが違うんだ。

リーダーが明るく声をかける班は、動きが早くて雰囲気もいい。

逆に、リーダーが無愛想で不機嫌な班は、みんなが縮こまる。

仕事のスピードも、出来ばえも、まるで違う仕事をしているかのようだ。

同じ職場、同じ条件でも――

リーダーが違えば、空気もやる気も変わる。

現場の温度を決めているのは、仕事のきつさじゃない。

リーダーの立ち振る舞いなんだ。

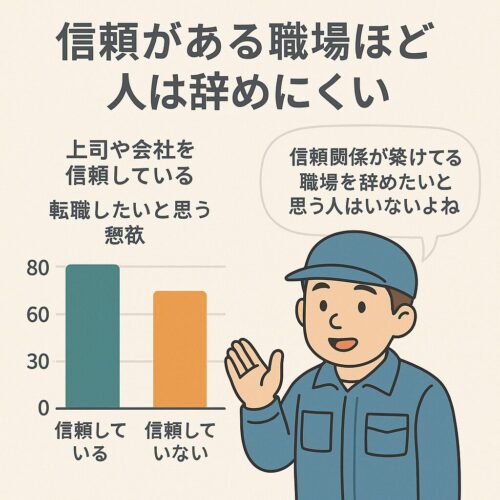

最近のいろんな調査を見ても、「信頼」がある職場ほど人は辞めにくいってハッキリ出てるんだよね。

たとえばMITの調査じゃ、上司や会社を信頼してる人は「転職したい」って思う確率が半分以下。

デロイトの調査でも、信頼してる人の8割はやる気あるけど、信頼してない人は3割しかやる気がないって。

つまり、信頼って“仲がいい”とか“好き嫌い”の話じゃなくて、安心して働ける空気をつくる力なんだ。

それがあるだけで、みんな辞めづらくなるし、仕事のパフォーマンスも上がる。

結局のところ、信頼って「人が定着する職場」の土台なんだよな。

信頼は、言葉じゃつくれない。

日頃の行動でしか積み上げられない。

「部下が動かない」と悩む前に、

「自分の背中、どう見えてるかな」と一度立ち止まること。

そこから、現場は少しずつ変わりはじめる。

部下が続く現場と辞める現場。その違いは、リーダーの日常にある。

このあとで話すのは、

リーダーの“質の低下”が現場をどう壊しているのか。

そして、どうすれば信頼を取り戻せるのか――という話だ。

リーダーの質が落ちている現場の実態

やる気のない部下の前に、“信頼のない上司”がいる

最近、どこの現場でも同じ話を聞く。

「部下のやる気がない」「本音を話してくれない」「気づけばまた一人辞めた」。

なんだか空気が重い。

昔みたいに、みんなで同じ方向を向いていた感じがなくなった。

でもさ、ほんとうに悪いのは部下だけか?

昔は厳しかったけど、筋が通っていた

オレが前に働いてた一部上場の製造会社では、現場に“ピリッとした緊張感”があった。

上司が怖かったけど、筋は通ってた。

「言うことは厳しいけど、この人は本気だな」って思えた。

だからこそ、現場もまとまってたんだ。

今は「パワハラじゃない」と言い訳するリーダーが増えた

けど今はどうだろう。

・気分で態度を変えるリーダー

・人の前で部下を怒鳴る上司

・責任を押しつけ、手柄は自分のもの

・「パワハラじゃない」と言い訳しながら長い説教

・上司のいじめを見て見ぬふり

こういう姿を見た部下が、やる気を出すわけがない。

「この人に言ってもムダだな」

「どうせ自分だけ守るんだろ」

そう思った瞬間、心のスイッチは切れる。

信頼が切れた瞬間、現場は静かに崩れていく

表面では「はい」と返事してても、心の中じゃ動いてない。

やる気が下がる。反発が生まれる。

そして静かに辞めていく。

実際、世界的な調査会社のGallupが出したデータでは、

上司を信頼している社員は、そうでない人より離職率が約50%低いそうだ。

つまり、給料や制度よりも「信頼」があるかどうかの方が、

人が続くか辞めるかを分けてるってことだ。

経営の神様ピーター・ドラッカーは言った。

「リーダーシップとは、人を信頼することである。」

ほんとにそうだと思う。

信頼がある現場は、少しのミスくらいじゃ崩れない。

でも信頼がなくなった瞬間、どんなルールも意味を失う。

最近、退職が多い現場ほど「人の信頼」が壊れてる。

リーダーの立ち振る舞いが変わらなければ、

この流れは止まらない。

本物のリーダーは“背中で指揮する”

命を懸けた命令をどう通すか? 自衛隊の答え

昔、オレはある後輩にこんな質問をしたことがある。

「命を懸けた命令って、どうやって部下に聞かせるんだ?」

その後輩は、自衛隊で士官をやっていた。

部下の命を預かる立場だ。

オレは正直、想像もつかなかった。

だって、命がかかってる命令を「はい」って聞けるもんかと思ってたからだ。

でも、彼の答えはあっけなかった。

「上官の日頃の立ち振る舞いですよ。」

一瞬、意味がわからなかった。

けど話を聞くうちに、すべてが腑に落ちた。

「部下は、いつも上官を見ています。

どんな言葉を使うか、どんな態度で人と接してるか。

その一つひとつを、無意識に見てるんです。

だから普段の立ち振る舞いで“この人は信頼できる”と思われてないと、

いざという時に命令なんて通らないんですよ。」

その言葉、今でも忘れられない。

「部下は常にリーダーを見ている」――信頼の貯金の話

リーダーに必要なのは、声の大きさでも立場の強さでもない。

「この人の言うことなら聞こう」と思わせるだけの信頼の貯金だ。

信頼は、命令じゃ作れない。

日頃の動き、言葉、姿勢――その積み重ねでしかできない。

探検家のアーネスト・シャクルトンも言っている。

「リーダーは言葉でなく、態度で信頼を得る。」

態度で示すことが、いちばんの指揮命令

ほんと、その通りだ。

工場だって同じ。

命を懸けるわけじゃないけど、毎日、信頼を懸けて働いてる。

「やれ」と言って動くのは管理。

「この人が言うなら」と動くのが信頼。

現場を動かす力は、結局そこにある。

信頼できる人の言葉は、自然と行動に変わる

リーダーが前を向いていれば、部下も自然と前を向く。

逆に、リーダーがサボったり、言い訳したりすれば、

部下もそれを見て、同じことをする。

信頼は言葉じゃ作れない。

背中で見せて、積み上げるものだ。

部下の信頼を失うリーダーの共通点

どんなに仕事ができても、

どんなに口がうまくても、

信頼を失ったリーダーには、もう誰もついてこない。

現場を見てると、信頼をなくすリーダーにはいくつかの共通点がある。

自分の都合で動くリーダー

ひとつ目は、“自分の都合で動く”こと。

忙しいときだけ部下に頼って、

落ち着いたら知らんぷり。

ミスすれば部下のせい。

うまくいけば自分の手柄。

そんな姿を見て、部下は何を思うか?

「この人、自分のことしか考えてない」

それだけで、心はスッと離れる。

話を聞かないリーダー

ふたつ目は、“話を聞かない”こと。

部下が意見を言っても、「それは違う」「わかってない」で終わらせる。

最初は遠慮しながら話してた部下も、

そのうち何も言わなくなる。

そして現場には、沈黙と諦めが広がる。

怒りで支配しようとするリーダー

みっつ目は、“怒りで支配しようとする”こと。

怒鳴る、長時間の説教、ネチネチ責める。

それを「指導」だと勘違いしてる。

でも実際は、部下の心を閉ざしてるだけだ。

人は怖いから動くんじゃない。

「この人のために」と思えるから動くんだ。

上司の顔色ばかり見るリーダー

よっつ目は、“上司の顔色ばかりうかがう”こと。

上にはペコペコ、下には横柄。

上司のいじめを見て見ぬふり。

そんな人に、「守ってもらえる」と思えるだろうか?

リーダーが守ってくれない職場で、

部下が本気を出すはずがない。

実際、製造業を対象にした海外の研究(European Proceedings, 2023)でも、

監督者の不公正な態度が離職の原因になっていると報告されている。

「上司がフェアじゃない」と感じた瞬間、

人は静かに会社を離れる。

信頼を失う人は、たいてい自分を律していない

信頼を失うリーダーほど、自分を律しない。

楽な方へ流れ、面倒なことを部下に押しつける。

でも本当のリーダーは、まず自分を律する。

立場で人は動かない。

“この人のためなら”と思えるかどうか。

そこにすべてがある。

信頼を取り戻す、立ち振る舞いの基本

信頼を失うのは一瞬だ。

でも、取り戻すのも不可能じゃない。

時間はかかるけど、やり方はシンプルだ。

特別なスキルも、立派な資格もいらない。

必要なのは「当たり前のことを、本気でやる」ことだけ。

バカにできない。

この“当たり前”が、一番むずかしい。

まずは「おはよう」と言うところから

たとえば、まず挨拶だ。

簡単に聞こえるけど、現場でリーダーの方から挨拶してるか?

忙しいときこそ、先に「おはよう」と言う。

それだけで空気が変わる。

声のトーンが違うと、雰囲気も違ってくる。

小さな約束を守ることが、一番の信頼貯金

次に約束を守ること。

「あとで確認する」「やっとく」――そう言ったら必ずやる。

たった一度の“やり忘れ”が、「どうせ口だけ」と思われる。

信頼ってのは、積み木みたいなもんだ。

一つでも抜けると、全部がグラグラになる。

叱るときは二人きりで、短く

それから人の前で人を叱らない。

部下をさらし者にしたところで、チームは引き締まらない。

むしろ「次は自分がやられる」と萎縮するだけ。

叱るなら短く、落ち着いて、二人きりで。

それで十分伝わる。

愚痴は現場を冷やすウイルス

愚痴を言わないのも大事だ。

「上が悪い」「会社が悪い」――言いたくなる気持ちはわかる。

けど、それをリーダーが口にした瞬間、

部下はこう思う。

「じゃあ、何のために働いてるの?」

愚痴は感染する。現場を冷やす一番のウイルスだ。

「悪かった」と言えるリーダーは強い

そして、自分のミスを認める。

「悪かった」と素直に言える人を、部下はちゃんと見ている。

完璧な人より、“誠実な人”のほうが信頼される。

現場を変えるのは、小さな習慣の積み重ね

伝説のバスケットボール監督、ジョン・ウッデンは言った。

「小さなことをきちんとやる者が、大きな信頼を得る。」

MIT Sloanの研究でも、信頼の高い職場では

離職率が41%低く、モチベーションが260%高いという結果が出ている。

つまり、現場を変える力は、

派手な改革じゃなく、小さな習慣にあるってことだ。

リーダーは、部下の前で“いつも見られている”。

だからこそ、毎日の小さな行動が、チームの空気をつくる。

信頼は一気に取り戻せない。

けど、今日の行動を変えることなら、今すぐできる。

リーダーが変われば、現場が変わる

背中を変えることから、現場は変わりはじめる

どんなに制度を整えても、

どんなに新しい仕組みを入れても、

結局、現場を動かすのは「人」だ。

そして、その中心にいるのがリーダー。

部下は、言葉より“背中”を見ている

部下はリーダーの言葉より、立ち振る舞いを見ている。

「頑張れ」と言いながら、自分が疲れ切った顔をしてたら、

その言葉は届かない。

けど、リーダーが黙って作業に混じったり、

誰より早く現場に立ってたら、

それだけでチームの空気は変わる。

信頼があるかないかで、同じ言葉の重みが変わる

昔、海上自衛隊の士官だった後輩が言っていた。

「部下は常に、上官の一挙手一投足を見ています。」

それはどんな現場でも同じだと思う。

「見ていないようで、ちゃんと見ている」。

リーダーがどう動くかで、部下の動きが決まる。

信頼があると、たとえ厳しい言葉でも伝わる。

信頼がなければ、どんな正しい言葉も響かない。

リーダーが変われば、空気が変わる

だからこそ、リーダーが変わるしかない。

部下を変えるより、自分の“背中”を変えることだ。

リーダーが変わると、現場の空気が変わる。

リーダーが冷めれば、現場は凍る。

リーダーが熱を持てば、現場は温まる。

人の温度が、現場を動かす

これは、どんな業種でも同じ。

製造でも、物流でも、建築でも。

現場は「人の温度」で動いている。

人が辞める理由を「会社のせい」にするのは簡単だ。

でも、本当にそれだけか?

「この人の下で働きたい」と思えるリーダーがいたら、

辞めなかった人も、きっといる。

リーダーは“現場の空気を作る人”だ

オレは思う。

リーダーって、偉い人じゃない。

現場の空気をつくる人だ。

怒るより、見せる。

指示するより、寄り添う。

そうやって、現場を“守る”のがリーダーの仕事だと思う。

どんな小さな現場でも、

どんな荒れた職場でも、

リーダーが変われば、必ず変わる。

部下の信頼を得たかったら、己の日頃の立ち振る舞いを見直せ。

現場は、リーダーの背中で変わる。

静かに、確実に。