量をこなせば、うまくなる。

そう信じて、がむしゃらに頑張ってきた。

でも、どこかでこう思ったことはないか?

「このまま続けて、本当に上達できるのか?」

実は、努力しているのに伸びない原因は、ちゃんと証明されている。

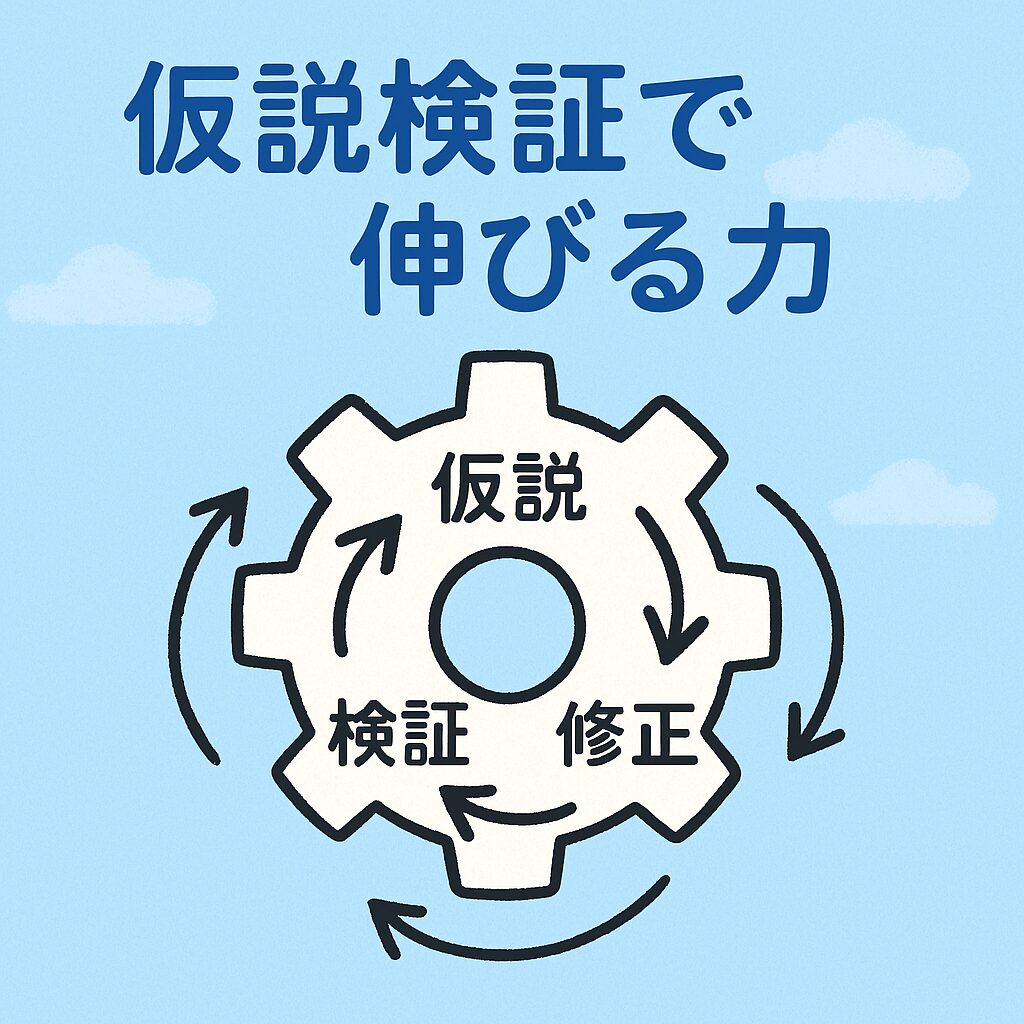

今回は、仮説検証の重要性をデータとリアルな実例で掘り下げていく。

今日の申し送り:数をこなすだけでは、成長に限界がくる。

前編では、

「脳死で量をこなすだけじゃ、成長は止まる」

という話をした。

ただ、ここで疑問に思った人もいるかもしれない。

「本当に考えながらやるだけで、そんなに変わるのか?」

「やっぱり、数をこなすのも大事だろ?」

もちろん、量をやることも必要だ。

でも結論を言う。

仮説検証を回さなきゃ、人は絶対に頭打ちになる。

これはただの感覚論じゃない。

データでも、トッププレイヤーたちの習慣でも、現場の成功例でも、全部そうなっている。

俺自身も、中高で野球部レギュラー、空手では地方大会常連、サーフィンは全国大会出場、工場では最年少で表彰。

いろんな現場を通して、イヤでも痛感した。

「意図的練習」がなければ伸びない──エリクソン博士の研究

スポーツ心理学の権威、アンダース・エリクソン博士。

彼の研究によると、プロフェッショナルたちの成長にはある共通点があった。

それが、

「意図的練習(Deliberate Practice)」

という考え方だ。

意図的練習とは、

- 自分の弱点を意識し

- 明確な目標を持ち

- 毎回小さく仮説を立てながら修正を繰り返す

つまり、

ただ数をこなすのではなく、「考えながら行動する」練習だ。

脳科学的にも、同じ行動の繰り返しだけでは神経回路(シナプス)の新しい接続は生まれにくい。

新しい挑戦や修正を加えたときだけ、脳は「変化」を起こす。

だから、

反復だけでは、成長には限界がある。

イチローも将棋プロも、仮説検証の鬼だった

イチロー選手はこう言っている。

「小さな違和感を見逃さない。それが成長への近道だ。」

ただ素振りを繰り返したわけじゃない。

毎回、重心の位置、バットの出し方、タイミング、体の動き…。

細かい違和感を感じ取り、仮説を立てて修正してきた。

将棋界のプロ棋士たちも同じだ。

一局ごとに「なぜこの一手を指したか」を自己分析し、次への仮説を立てる。

これを怠る棋士は、すぐに伸び悩む。

つまり、

仮説検証のサイクルを回し続けられるかどうかが、一流と凡人の分かれ道なんだ。

【俺の実体験】情報を集め、検証する大切さ

俺自身、空手でもサーフィンでも、そして仕事でも、仮説検証の大事さを痛感してきた。

たとえば、空手。

伸び悩んだとき、俺はとにかく本を読んだ。

技術書だけじゃない。マインドや考え方についても、たくさんの書籍を読み込んだ。

もちろん、身近な人のアドバイスも聞いた。

でも、やっぱり本当に伸びたのは、

**「実績のある人の情報を自分で取りに行き、自分で試したとき」**だった。

これを吉田松陰の言葉を借りれば智目行足といいます。

吉田松陰は、幕末の日本で活躍した思想家です。彼が開いた「松下村塾(しょうかそんじゅく)」という私塾には、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋、久坂玄瑞といった、のちに日本の未来をつくる中心となった人たちが集まっていました。

松陰は、年齢や身分にとらわれず、「志(こころざし)がある人なら誰でも歓迎する」という考えで多くの若者を受け入れました。そしてただ知識を教えるのではなく、**「なぜそれを学ぶのか」「学んだことをどう生かすのか」**というところまで深く向き合わせるような教育をしていたのです。

そんな松陰が大切にしていた考えのひとつに、

「智目行足を兼ねざれば、事を成すべからず」

という言葉があります。

これは簡単に言うと、**「物ごとをしっかり見て考える目(智目)と、それを自分で行動に移す足(行足)――その両方がなければ、大きなことは成しとげられない」**という意味です。

ただ知っているだけ、考えているだけでは足りない。思ったことを自分の足で確認して、動いてこそ意味がある。松陰はそんなふうに考えていました。

知識だけで満足する人、行動だけで深く考えない人、どちらも中途半端になってしまう。だからこそ「知ること」と「動くこと」の両方が大事なんだと、松陰は自分の生き方を通して教えてくれています。

サーフィンでも同じだった。

ネット、YouTube、ブログを使って、全国レベルの選手たちの動きや考え方を徹底的に調べた。

ここで大事なのは、

**「正しい情報を拾えるかどうか」**だ。

間違った情報を鵜呑みにしてしまうと、間違った動きが染み付く。

そして誰もその責任は取ってくれない。

俺も素直に人の言うことを信じすぎて、

何度も「頭打ち」を経験した。

だから今は、

情報は取りに行くもの。でも鵜呑みにせず、自分の感覚で必ず検証する。

このスタンスを絶対に崩さない。

もし自分が納得がいかない事を強制してくる指導者や先輩がいたら、静かに距離を置くこと。

それが自分の成長を守るために必要なことだと、心から思っている。

「とにかくやれ」で壊れた現場

数をこなせば成長する──。

そんな神話にすがった結果、ボロボロになった現場がたくさんある。

たとえば、ある物流会社では、

「とにかく荷物を運べ!」という指導を続けた結果、

- 破損事故率が2倍

- 顧客クレームが増加

- 作業者の離職率も上昇

結局、数だけ求めた文化は、

・質の低下

・モチベーションの低下

・安全意識の低下

を生んでしまった。

仮説検証を回す現場に変えた結果

その会社は方針を変えた。

- 作業後に「今日気づいたこと」を共有する

- 小さな改善仮説を現場で試す

- 成功例も失敗例も、オープンにフィードバックする

するとどうなったか?

- 破損事故が半減

- 顧客満足度が向上

- 作業者の自主改善提案が増えた

つまり、

「考える文化」が現場を変えたんだ。

「考えすぎたら動けなくならないか?」

こう思う人もいるだろう。

「考えてばかりで、動きが遅くなったら意味ないじゃん」

でも安心していい。

仮説検証は、やりながら考えればいい。

ポイントは、

- 仮説は小さく立てること

- いきなり完璧な答えを求めないこと

「ちょっと重心を変えてみよう」

「今日は目線を意識してみよう」

このレベルでいい。

動きながら、小さな検証を回していくんだ。

【まとめ】

- ただの反復だけでは、成長はすぐ頭打ちになる。

- 仮説検証を回せる人だけが、限界を突破できる。

- 成功している人たちはみんな、小さな違和感を拾い、小さな仮説を立て、修正を重ね続けている。

- 正しい情報を取りに行き、自分の感覚で検証する力こそが、本当の武器になる。

努力の方向を間違えたまま突っ走っても、ゴールにはたどり着けない。

正しい仮説検証を、日々小さく回していこう。

【次回予告】

ここまでで、なぜ仮説検証が必要か──その理由はわかったはずだ。

でも、こう思わないか?

「じゃあ実際、どうやって仮説を立てればいいんだ?」

「検証って、何を意識して回せばいいんだ?」

次回は、『上達のコツ【後編】|仮説検証を回し続けた先に、考えず動ける自分がいる』

そこを具体的に掘り下げていく。

明日からすぐに使える仮説検証のやり方、

そして、その先にある「考えずに動ける境地」への道を、一緒に見に行こう。