現場のコミュニケーションで、こんなことはよくある。

「しっかりやっといて」と指示した結果、

ふたを開けてみれば、想像の斜め上をいく“雑さ”だった。

「気が利く子だと思ってたのに」

「これくらい言わなくても分かるだろうと思ってた」

そんな“ズレ”が、上司と部下のあいだで静かに起きている。

指示した側は「伝えたつもり」。

受けた側は「言われた通りにやったつもり」。

でも実際は、言葉の解釈も、優先順位の感覚も、

上司と部下でまったく違っていることが少なくない。

職場のコミュニケーションのミスは、

いずれ大事になるし、じわじわ現場の信頼関係を崩していく。

そしてその多くは、“伝え方の工夫”だけで防げるものでもある。

この記事では、ある現場リーダーの失敗と学びをもとに、

「なぜ伝わらないのか?」「どう伝えれば変わるのか?」を掘っていく。

重度の伝わない病の原因

上司と部下の“前提ズレ”

昼前、次の出荷が迫ってて、現場はピリピリしてた。

段ボールはギリギリで届いたとこやし、資材の補充も間に合ってない。

オレは工程チェックしながら、事務所からの電話にも出んといかん。

正直、余裕なんかひとつもなかった。

そんな中、下請けに送る組み立て部品の箱詰めを、1人の若い子に任せることにした。

経験もそこそこあって、普段から気も利くタイプ。

「まあ、細かく言わんでも伝わるやろ」と思ったんや。

「いい感じに頼むわ」って言って、その場を離れた。

言葉の意味が違ってた

20分ほどして戻ってきたオレは、言葉を失った。

段ボールの中は、部品がバラバラ。向きは揃ってへんし、すき間は空きまくり。

ラベルも歪んで貼られてて、「今すぐ封を開けたら全部ひっくり返りそう」な状態やった。

「これで大丈夫っすか?」と、その子は笑顔でオレに声をかけてきた。

ちょっとやりきったような、満足げな顔で。

その瞬間、オレの中の何かがブチッと切れかけたけど……

ギリギリで怒鳴るのをこらえた。

代わりに浮かんだのは、こんな疑問やった。

「…あれ? もしかして、ちゃんと伝えてなかったんは、オレか?」

察してほしいは通じない

オレにとっての「丁寧」は、こうや——

部品の向きはすべて同じ。すき間は極力なくして、ラベルはまっすぐ。

箱を開けた時に、誰が見ても気持ちいい仕上がり。

それが“ちゃんとした仕事”ってもんやと思ってた。

でも、あの子にとっての「丁寧」は違ったんやろ。

「入れ忘れてない」「壊れてない」「一応箱に収まってる」

その程度で「ちゃんとできた」と思ってたんやと思う。

さらに言えば、彼の中では「早く終わらせる」が正義やったんやろな。

スピード重視。段取りよく片づけて、次の作業に移る。それが“できるやつ”の感覚。

でもオレは、「見た目のクオリティも含めて仕事」やと思ってる。

この瞬間、ハッとした。

お互いに“ちゃんとやった”つもりでも、基準が違えば結果はズレるんやなって。

上司の甘えが生む病

オレが「いい感じにやっといて」と言ったのは、

ある意味、自分の常識を押しつけただけやった。

- 「この子なら察してくれるやろ」

- 「だいたい見たらわかるやろ」

- 「オレの丁寧=みんなの丁寧」

……全部、オレの思い込みや。

でも、今の子たちって、“見て覚えろ”の時代とはちゃう。

わからんことがあったら説明してほしい。

ちゃんと指示してくれた方が安心して動ける。

そういう感覚で育ってきてる。

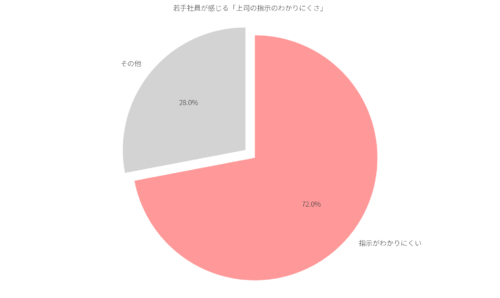

エン・ジャパンの調査でも、若手の7割以上が「上司の指示がわかりにくい」と感じてるらしい。

「怒られるのが嫌」じゃなくて、「どうしてそうするのか理由がほしい」が本音なんやって。

(出典:https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/33251.html)

自分だけが気付かない痛い上司

伝わらへんのは、部下が悪いんやない。

“伝える側の準備不足”やったんや。

オレがちゃんと見せて、具体的に言って、

なんでそうする必要があるかを一言添えてたら、

あの箱詰めはきっと違う仕上がりになってたと思う。

それに気づけたのは、あの時、怒らずに踏みとどまれたからやった。

その経験が、オレにとって大きな転機になったんや。

ズレの正体を掘る

勝手に期待してしまう

正直、あの箱詰めを任せた時、

「この子なら、言わんでもちゃんとやってくれるやろ」って思ってた。

普段から気も利くし、飲み込みも早い。

だから、ざっくり言っても大丈夫やと思った。

でもそれって、完全にオレの“都合のいい期待”やった。

「気が利く」ってのと、「何も言われんでも察して動ける」ってのは別や。

仕事って、1つ1つ条件も違えば、ルールも微妙に違う。

「前に似たようなことやったから、わかってるやろ」は、

こっちの思い込みでしかなかった。

信頼と過信は、ほんま紙一重やな。

曖昧な言葉がズレを生む

あらためて振り返ると、

オレが使ってた言葉って、めちゃくちゃ曖昧やった。

「丁寧に」「奇麗に」「しっかりやっといて」

これって、人によって意味が全然違う。

オレの中では「奇麗=向きが揃って、隙間がなく、見た目が整ってる」やけど、

相手にとっては「壊れてない」「箱に入ってる」だけで“奇麗”かもしれん。

言葉は、相手の中にある“基準”で理解される。

オレの中にあるイメージを、そのまま投げても伝わらんのよな。

特に、現場ってスピード優先になりがちやし、

言葉を省いてしまうクセがある。

でも省いたぶん、伝わらん可能性が跳ね上がる。

曖昧な言葉を使うってことは、自分の中の基準を相手に丸投げしてるようなもんや。

叱るつもりが怒ってる

オレ、前はすぐキレてた。

「なんでこんな簡単なこともできへんねん!」って、声荒げて。

その場ではスッとする。

でも、あとで思い返すと、何も伝わってへんかった。

相手はミスを理解したんやなくて、

ただ「怒られて怖かった」って感情しか残ってへん。

それじゃ、次に活かせへん。

叱るってのは、「こうした方がええで」って行動に焦点を当てること。

でも怒るってのは、こっちの感情をぶつけるだけや。

その違いに気づかんまま怒り続けたら、

部下はミスを恐れて動かんくなるか、辞めるかや。

実際、うちの別班でもあった。

ズバッと言うタイプのリーダーが、新人を詰めてな。

次の日、その子は出てこおへんかった。辞めたんや。

その現場を見て、ゾッとした。

**「怒るのって、破壊力はあるけど、育たへんねんな」**って。

この3つ——「期待しすぎ」「言葉が曖昧」「感情でぶつかる」

どれか1つでも当てはまったら、そら伝わらんよなって思う。逆に言えば、これらを意識して変えていくだけで、

現場の伝わり方はだいぶ変わってくる。

伝え方を変える工夫

まずはやって見せる

箱詰めの件があってから、オレが最初に変えたのはこれや。

最初の1回、黙ってやらせずに、まず見せる。

「この向きで、こうやって詰めると、見た目が揃って気持ちいいやろ?」って。

それを、黙ってじゃなくて、ちょっと声に出して説明しながらやってみせる。

たったそれだけで、

「そういうことなんですね!」って顔する子、多いんよ。

やらせてから直すより、最初に一緒にやる方が、断然早い。

ほんま、言葉より、“1回の見本”のほうが伝わる現場っていっぱいある。

“ちゃんと”を言い換える

昔のオレ、「丁寧に」「しっかり」「奇麗にやっといて」って、よう使ってた。

でも今は、なるべくこう言い換えるようにしてる。

- 「この向きで、ロゴを上にして、すき間なく入れてな」

- 「この面が正面になるようにそろえて」

- 「ラベルはまっすぐ、折り返し部分にはかからんように」

要は、相手の頭に“映像”が浮かぶように伝えるってこと。

言葉の手間はちょっとかかるけど、

あとでやり直す時間を考えたら、こっちのほうが絶対早い。

オレらの世代、「説明するのが苦手」ってやつ多いけど、

伝え方のコツは、“具体的に言えるかどうか”だけやと思う。

理由をひと言添える

オレが最近、一番意識してるのはこれや。

ただ作業を頼むんやなくて、「なぜそうするか」を一言添える。

たとえば——

「この箱、そのままお客さんが開けるから、見た目もちゃんとしておきたいんや」

「これ、あとから機械で読み取るから、ラベルずれてるとNG出るねん」

こういう“背景”があるだけで、

部下は「なんでこんなこと言われるんやろ」って思わんようになる。

理由を知らずにやらされるのと、

理由を理解して動くのとでは、やる側の集中力も変わるんよな。

最初はめんどくさかった。

「こんなことまで言わなアカンのか?」って思ってた。でも、やってみたらわかった。

伝え方ひとつで、ミスも減るし、関係も楽になる。伝えるって、叱るでも、押しつけでもなくて——

「一緒にやるための手段」なんやなって思えるようになった。

部下が動く伝え方とは?

ミスを一緒に整理する

オレも前はようキレてた。

ミスを見ると、「なんでやねん!」って口が先に出てた。

でもある時、うちの別班でこんなことがあった。

新人が手順を間違えて、製品をやり直しになった。

それを見たリーダーが、詰めるようにガツンと叱ったんよ。

「なんでこんな簡単なこともできへんねん」「ちゃんと話聞いてたか?」

──翌日、その新人、出てこんかった。

辞めたんや。

正直、ゾッとした。

「この言い方ひとつで、人は辞めるんやな」って。

怒られたから反省したんやない。心が折れてもうたんやろな。

それ見てから、オレは言い方を変えた。

「これ、どこで迷った?」「次はどうやればうまくいくと思う?」

まずは一緒に原因を探す。責めるんやなくて、整理する。

そっちのほうが、相手の表情がちゃんと動くんよ。

「この人、オレの味方や」って、少しだけでも思ってくれたら、それでええ。

良かった点を伝える

昔のオレは、「ちゃんと見てるけど、あえて言わん」タイプやった。

でも今は、あえて言うようにしてる。

- 「お前がやってくれたとこ、助かったで」

- 「あの手順、よう気ぃ利かせたな」

- 「あそこ、前より手早くなったな」

ほんま、たった一言でええんよ。

相手が期待以上のことをしたときだけじゃない。

**“やるべきことを、ちゃんとやった”**ってだけでも、

それを見てるって伝えるだけで、人は動きやすくなる。

言葉って、思ってるだけやと伝わらん。

「見てる」「わかってる」って、口に出さんと届かん。

信頼は日々のひと言から

よく「部下のやる気は信頼関係や」って言われるけど、

信頼関係って、なにか特別な出来事で生まれるもんちゃう。

日々の中で、ちょっとしたやりとりが積み重なって、

「この人には話しかけやすいな」「怒られても納得できるな」ってなる。

それが信頼なんやろなと思う。

別に飲みに行かんでもええ。

「今日もご苦労さん」「ちょっと助けてくれへん?」

そういう**“気軽なやりとり”**を普段からしてるかどうか。

伝え方の土台って、実はそこなんよな。

指示は「言えば終わり」やけど、

やる気は“関係性”で育つ。ミスを責めるより、ちゃんと見て、ちゃんと声をかける。

それだけで、仕事の空気がぜんぜん変わってくるんよ。

伝わらないは、失敗じゃない

オレも昔は怒ってた

正直に言うけど、オレも昔はひどかった。

指示が伝わってへんかったら、全部相手のせいにしてた。

「なんでこんなこともわからんねん!」

「言わなアカンことか、それ?」って、感情でぶつけてた。

でも、結果は最悪。

部下は萎縮して動かんくなるか、

反発して距離を置かれるか、そのどっちかやった。

「オレが正しい」って思ってるうちは、誰もついてこん。

気づいた時がスタート

あの箱詰めの一件。

あれがなかったら、今でもオレは怒鳴ってばっかのリーダーやったと思う。

「伝えたのに、なんで伝わってへんねん」

じゃなくて、

「伝わってないってことは、まだオレの伝え方が足りてへんのかもな」

って、ほんの少しでも疑えるかどうか。

そこが、伝える側としての“分かれ道”やと思う。

気づけた時点で、もう前とは違う。

気づいた時が、スタートなんや。

伝え方は“上司の道具”

未来工業って会社、ホウレンソウ(報連相)を禁止してるらしい。

その代わりに、情報は全部オープンで共有されてる。

https://www.mirai.co.jp/

「察して動け」やなくて、「仕組みで伝わる」ようにしとるんやって。

これ聞いたとき思った。

結局、伝えるって“根性”じゃなくて“仕組み”と“工夫”なんやなって。

現場でも一緒や。

工具がなかったら、仕事にならん。

言葉も同じや。うまく使えたら、ちゃんと現場が回る。

伝え方って、上司が持つべき“仕事の道具”なんや。

完璧な答えはない

今でも失敗する。

言葉が足りんかったな、って反省する日もある。

でも、ちょっとずつやけど変わってきた。

部下から質問されるようになったし、相談される回数も増えた。

ミスが減っただけやなく、空気がやわらかくなった気がする。

伝え方って、完璧じゃなくていい。

でも、“伝わらなかったときに見直す癖”だけは、持っといた方がええ。

「伝わらへん」って思った時、

それは誰かを責めるサインやなくて、自分を磨くチャンスかもしれん。\n\n工具みたいに、伝え方も、触って覚えて、使って慣れる。オレもまだまだ試行錯誤やけど、

一緒に、“伝えられる上司”を目指していこうや。