お前の現場がぐちゃぐちゃなのは、部下のせいでも会社のせいでもない。学ばないお前のせいだ。

今日の申し送り

学ばない管理職に未来はない。カオスな現場を生んでいるのは「現場のプロ(笑)」であるお前自身だ。

それ、本当に“経験”か?ただの“慣れ”じゃねぇの?

「俺は現場を20年見てきた。経験はある」

そんな顔して、どっしり構えてる管理職、あちこちの工場にごろごろいる。

でも聞く。

「お前は学んでいるのか?」

経験を積んできたっていうが、それって単に「同じやり方を繰り返してるだけ」じゃないのか?

それ、経験というより「惰性」だよ。

現場が毎日混乱してる。人が定着しない。トラブルが繰り返される。

その原因、“現場の叩き上げ管理職”であるお前が、マネジメントを学んでこなかったことじゃないか?

「若いやつが根性ない」?

違う。お前のやり方が古いし、何より何も変えてないことに問題があるんだ。

今この記事を読んで「うるせぇな」と思ったなら、なおさら読め。

これはお前にぶつけてるメッセージだ。

管理職なのに学ばない。だから現場は崩れる。

工場の現場は“現場力”が命。

それは間違いない。だけど、現場力ってのは、「ただの気合と根性」じゃねぇ。

時代とともに進化するもんなんだよ。

だけど、日本の製造業には「学ばない管理職」があまりにも多い。

そして、現場のカオスはそこから始まっている。

現場を混乱させる“昭和式リーダー”

- 「俺の背中を見て学べ」

- 「若いヤツは黙って言われたことだけやればいい」

- 「変える必要なんかない。昔からこのやり方でうまくいってた」

そんなやり方でうまくいってると思ってるなら、それは**「周りが気を使って黙ってるだけ」**だ。

お前がめんどくさいから、誰も意見を言わないだけ。

部下は気を使ってる。お前の顔色を見てる。

でもそれは尊敬でも信頼でもない。ただの恐怖と諦めだ。

「学ぶ管理職」と「学ばない管理職」──現場の差は一目瞭然

学ぶ管理職は、現場に耳を傾ける。

改善案を出す若手を潰さない。数字を読み、工程を見直し、データから課題を掘り出す。

学ばない管理職は、口癖がこうだ。

- 「今まで通りでいい」

- 「そんな新しいことやってるヒマはない」

- 「俺の時代はもっと大変だった」

何も知らないで、なぜそんなに自信満々なんだ?

- マネジメントの基本も知らない

- PDCAもわかってない

- コミュニケーション研修も受けたことがない

- Excelの関数すら怪しい

そんな状態で、なぜ“俺は現場をわかってる”って顔ができる?

勘と経験だけで現場を動かせる時代はもう終わってる。

お前の背中を見ても、誰も未来を描けない。

むしろ「こんなふうにはなりたくない」と思われてるぞ。

学ばない管理職の末路はもう数字に出てる

はい、ここで事実を突きつける。

日本の管理職、学習意欲が最下位クラス

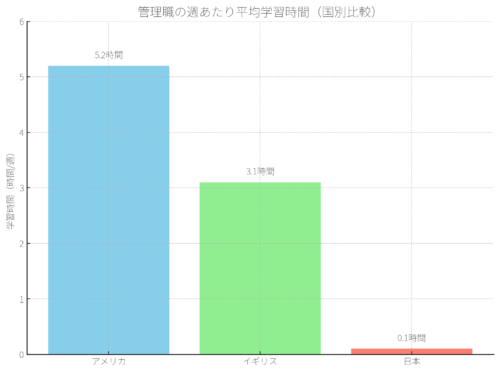

リクルートワークス研究所の「働く人の学び調査」では、日本の管理職の学習時間は先進国で最低レベル。

1週間あたりの学習時間はたったの6分。

アメリカの管理職は週に5時間以上、イギリスでも約3時間学んでるのに、日本だけが異常に低い。

「忙しくて学ぶ時間がない」と言うが、スマホ見てる時間、YouTubeで釣り動画見てる時間、全部合わせたら余裕で超えるだろ。

製造業の生産性もガタ落ち

日本の製造業の労働生産性はOECD平均より約2〜3割低い。

その原因のひとつが、旧態依然としたマネジメントスタイル。

学ばないことで、**「現場が回らない」「人が育たない」「離職が止まらない」**という負のスパイラルが加速している。

つまり、学ばないことは「現場の未来を潰してる」ってことだ。

「井の中の蛙」では通用しない時代だ

海外の製造業では、AI活用によるライン最適化、リアルタイムのデータ共有、チーム型マネジメントが進んでいる。

でも日本はどうだ?

指示は口頭、情報は紙、マネジメントは勘と根性。

この差に気づかず、「うちはうち、よそはよそ」でふんぞり返ってたら、

気づいたときには会社ごと沈んでるぞ。

【中編】では、なぜ日本の管理職は「学ばなくなったのか」?

その背景にある、教育制度・企業文化・世代間ギャップをぶった斬ります。

なぜ学ばない?日本の製造業管理職が“無学”を続ける深いワケ

学ばないのは怠慢じゃない。“学べない構造”にどっぷり浸かってるだけだ

前編では「学ばない管理職が現場をカオスにしてる」という話をした。

でもここでハッキリさせときたい。

お前らが“意図的に怠けてる”わけじゃないのはわかってる。

実際は、日本の製造業全体が「学ばないことを当たり前にしてきた」構造にどっぷり浸かってるんだ。

要は、“学ばないように育てられた”管理職たちだ。

その流れを断ち切らない限り、現場のカオスはずっと続く。

「現場で覚えろ」文化が“考える力”を奪う

製造業の現場では昔から「見て覚えろ」「やって覚えろ」が常識だった。

それはある意味、職人文化として成立してきたし、日本の品質を支えてきた。

でもそれはあくまで**「技能」の話**。

管理職には技能以上に「仕組み」「組織運営」「人間理解」が求められる。

なのに、それすら**“現場で勝手に身につけろ”という風潮**がいまだに残ってる。

◆問題はこれ:

「教えられない」「学ぶ機会がない」「自分で探す文化もない」

→ つまり**“育て方が壊れてる”**のだ。

高校新卒叩き上げ文化が「思考停止のキャリア」を生む

多くの現場管理職は、高校卒業後に現場に入り、そのまま昇進してきた。

それ自体は立派なことだ。努力してきたことも事実だろう。

だが問題は、昇進とともに「教育」や「マネジメント」を体系的に学ぶ機会が一切ないこと。

その結果どうなるか?

■気合と根性のリーダーが出来上がる

■指示は声の大きさで通す

■現場は「軍隊」、リーダーは「指揮官」気取り

■改善は「経験ベース」、数値的裏付けなし

こうして、“考えない管理職”が量産されていく。

「部下に教わるのは恥」というクソみたいなプライド

年功序列文化の強い製造業では、「上司=正しい」「部下=従うもの」という価値観が根強い。

だから、「部下から学ぶ」「後輩から吸収する」ことを恥と感じる風潮がある。

でも、ちょっと考えてみろ。

スマホもパソコンもSNSも、若い世代のほうがよっぽど詳しい。

技術革新のスピードが速い今、若い人間から吸収しない管理職は即“化石”になる。

■昔は“教えること”が管理職の役目だった

■今は“学び続けること”が管理職の責任なんだよ

それに気づかずに、「俺のやり方が正しい」とふんぞり返ってるのは、ただの無知でしかない。

企業の人材育成に対する投資が異常に少ない

ここはマジで深刻な問題。

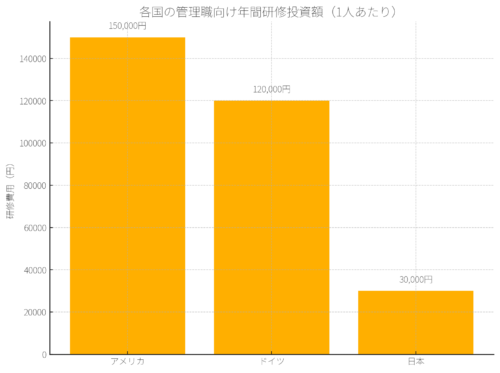

経済産業省の「企業の人材投資に関する調査」によると、日本企業の人材育成費は先進国で最低レベル。

🇺🇸アメリカ:一人あたり年間 約15万円

🇩🇪ドイツ:一人あたり年間 約12万円

🇯🇵日本:一人あたり年間 約3万円(うち座学研修がほとんど)

しかも、そのわずかな研修すら「とりあえずやっとけ」「チェックシート埋めとけ」レベルの内容。

実務に活かせるような研修やコーチングなんて、存在すらしてない工場がザラ。

つまり、企業そのものが「管理職に学ばせようとしてない」。

学ぶ文化がない。

学ぶことを評価しない。

そりゃ、誰も学ばないわけだ。

「学ばなくても何とかなってきた」という過去の成功体験

これが一番タチ悪い。

かつての日本の製造業は、「黙って働けば上手くいく時代」だった。

高度経済成長期、リーマン前後の輸出依存絶頂期。

その時代に入社して管理職になった人間ほど、**「変えずにうまくいった記憶」**に縛られている。

でも、時代は完全に変わった。

■労働人口は減少

■技術は急速に進化

■若手は“選ばれる会社”しか行かない

■一生働く前提が崩れた

■“考える現場”が求められている

それに対応できなきゃ、もう生き残れない。

「昔はそれで良かった」は、今では完全に“通用しない理由”なんだ。

じゃあどうする?──今さらでも“学ぶ”しか道はない

結論、こうだ。

◆学ばない管理職は、現場を潰す。

◆学ぶ管理職は、現場を進化させる。

もう、「知らなかった」「学べなかった」は言い訳にならない。

今はネットでも動画でもセミナーでも、無料で学べるコンテンツが山ほどある。

お前が本当に現場をよくしたいと思ってるなら、“学ぶこと”から逃げるな。

いよいよ解決編!

「じゃあどうやって学ぶ?」「どうやって現場を変える?」を、具体的なメソッドと成功事例付きで叩き込む。

ふんぞり返るな馬鹿が。学ぶ管理職だけが現場を救う

上司に気に入られただけの“ポンコツ管理職”は、現場の癌だ。評価も、昇進も、“学び”と“現場力”に紐づけろ。それが本当のリーダー育成だ。

まず最悪の真実──「感情人事」が現場を腐らせている

多くの現場で見かけるこの構図:

- 現場の若手がめちゃくちゃ努力して改善提案出してるのに…

- 声が大きいだけの“ヨイショ系”がリーダーになってる

なぜか?

人事評価が感情に支配されてるからだ。

上司に気に入られる人間が、出世する。

イエスマンがリーダーになり、本物の現場力を持った人間は潰される。

これ、完全に組織として詰んでる。

評価基準が「ゴマすり力」って、笑えるくらい終わってる

- 言われたことだけをミスなくこなす

- 上司の顔色をうまく読む

- 飲み会で盛り上げる

- 気の利いたことを言う

→ こういう人間がリーダーになる一方で、

- 部下に寄り添って現場の声を吸い上げる

- 自分で考えて動ける

- 問題提起ができる

→ こういう人間が「面倒くさい奴」として敬遠される。

おい、どっちが本当のリーダーだよ。

現場を救う“学ぶ管理職”になるための「心軽メソッド」

ではどうするか。

ここで提案するのが、マサル流**「心軽(しんけい)メソッド」**。

これは、現場を背負う管理職が「学び直し」を通して、自分も部下もストレスなく働ける空間をつくる方法だ。

「知らない」を恥じるな。まずは自分の無知を認めろ

一番最初に必要なのは、

「自分はまだまだ未熟だ」と素直に認めること。

- 「データの読み方がわからない」

- 「部下との対話が苦手」

- 「改善提案の作り方がわからない」

それでいい。

恥ずかしいことじゃない。恥ずかしいのは、知らないまま“知ってるフリ”を続けること。

「学びの習慣化」──1日15分、情報を浴びるクセをつけろ

- 製造業向けのYouTube(例えば「カイゼンベース」)

- ビジネス書1日1章だけ読む

- LinkedInで他社の事例をチェックする

1日15分でいい。脳に“外の世界”を入れるクセをつける。

現場の世界は狭い。工場の中で完結してる。でも学びは外からしか入ってこない。

“人に学ぶ”ことを当たり前にせよ

- 若手に「どう思う?」と意見を聞く

- 他部署のやり方を見に行く

- 外部セミナーで他社の管理職と話す

「教えてもらう姿勢」は、今や最大のリーダーシップだ。

「部下から学ぶ姿」を見せることで、部下も成長しやすくなる。

評価制度に“学び”と“リーダーシップ”を組み込め

これは組織全体への提言。

- 評価基準に「改善提案数」「チームの離職率」「学習時間」を入れる

- イエスマンではなく、“現場から信頼されている人”を昇進させる

上司の顔色じゃなく、事実ベース・実力ベースの評価制度を作らないと、

ポンコツ管理職が増殖して、現場が死ぬ。

■実践例──リーダー育成に成功した企業「DMG森精機」

じゃあ、実際にそれをやってうまくいってる企業はあるのか?

あるぞ。

✅DMG森精機株式会社(精密機械製造)

▪️ 導入したのは「技術・人間力の両面からのマネージャー育成制度」

▪️ 管理職に定期的な社外セミナー+1on1フィードバックを義務化

▪️ 若手の意見を拾う“逆メンタリング”制度を導入➤ 結果:

・現場からの改善提案件数が約1.8倍に増加

・離職率が3年で15%→7%に減少

・若手社員の「上司への信頼度」調査で前年比130%の改善

この企業のように、学ぶ土壌と、正しい評価軸を整えるだけで、現場は劇的に変わる。

■まとめ──現場は、お前の“ふんぞり返った背中”じゃなく、“学ぶ姿勢”を見ている

もう一度言う。

管理職の仕事は、偉そうにふんぞり返ることじゃない。

- 学び、成長し続けること

- 部下を伸ばす環境を整えること

- 組織を前に進める“火種”になること

もしお前が、「まだこのままでも大丈夫」と思ってるなら、

周りはもう、お前にうんざりしてるぞ。

時代は進んでる。現場も変わってる。

気づけ。動け。学べ。変われ。

それが本当の管理職だ。

じゃないと、お前が潰すのは“現場”だけじゃない。未来だ。