「工場の働き方は、いつまで“テイラー主義”のままでいるつもりだ?」

今日の申し送り

これからの製造業に必要なのは、金ではなく“時間”を報酬とする思想だ。

古くさい評価制度を捨てて、「人間らしく働ける現場」を設計せよ。

あなたの現場では、「成果を出した人間が報われる仕組み」が本当に機能しているだろうか?

頑張った分だけ給料が上がる、ボーナスが出る。それは一見、合理的でフェアなように思える。だが──実際には多くの社員がこう感じているはずだ。

「どれだけやっても報われた気がしない」

「金はもらっても、時間も心も余裕がない」

「家族との時間すら犠牲にしてるのに、何のために働いてるんだろう?」

工場で働く人間にとって、「成果=金銭」の構造はもはや限界を迎えている。

今こそ、“時間”という新たな報酬軸を取り入れるときだ。

「早く帰れる」

「無理をしないで済む」

「休むことが当たり前」──そういう仕組みこそ、モチベーションと定着率を上げる時代になっている。

だが現実の多くの製造現場は、いまだに100年前の思想で動いている。そこに目を向けなければならない。

金銭報酬の限界はとっくに来ている。

いまだに日本の製造業の現場には、こんな“昭和の空気”が漂っている。

- 「人より早く来て、遅く帰るのがエライ」

- 「自分の仕事が終わっても、帰るな」

- 「頑張りは“空気”で伝わる。評価は口に出すな」

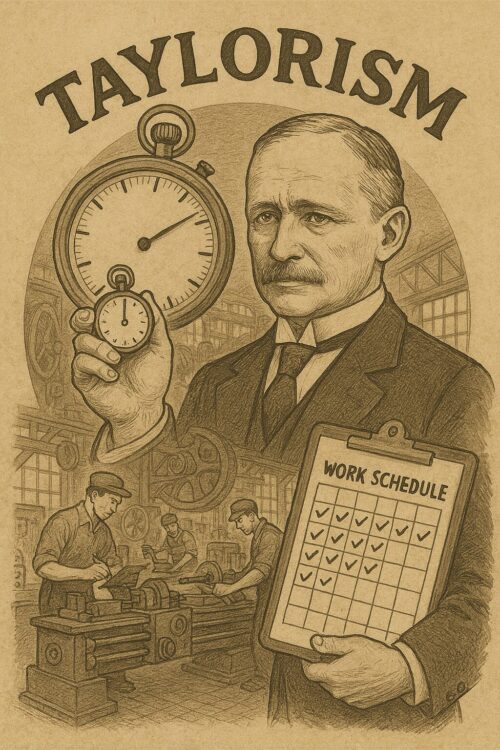

これはかつての大量生産時代を支えた「テイラー主義」「フォード式」の延長線上にある価値観だ。

つまり、“人はコマであり、ルール通りに動けば生産性が上がる”という発想。

確かに、その仕組みは昭和・平成初期には機能していた。だが今は違う。

若手はすぐ辞め、ベテランは燃え尽き、管理職は板挟み。

マネジメントも教育もうまく回らず、「人」が持たない現場が増えている。

実際、厚生労働省のデータによれば、製造業の若年層の3年以内離職率は3割超。

さらに、40代〜50代の中堅層のメンタル不調による休職率も増加傾向にある。

つまり、上も下も疲弊している。

何が足りないのか?

それは

「人間らしさを尊重する報酬体系」

だ。

頑張りに対して、金銭だけじゃなく「時間」や「安心」を返す仕組みが必要だ。

人間性を無視した製造業の黒歴史

製造業における報酬設計の元祖は、アメリカのフレデリック・テイラーだ。

彼が提唱した「科学的管理法」は、労働を細分化し、効率と成果を最大化することを目的とした。

しかし、これは「人間性」や「感情」よりも、「手足と生産性」を重視するものだった。

これに強く影響を受けたのがフォードの大量生産方式であり、それを日本流に進化させたのがトヨタ式生産システムだ。

この「管理→効率→成果→金銭」という流れは、今でも多くの工場で使われている。

だが今、それが「人のモチベーションを削ぐ構造」になっているという指摘も増えている。

実際、経済産業省の資料でも、「柔軟な働き方の導入が生産性と従業員満足度をともに向上させる」という研究結果が報告されている。

さらには、ハーバードビジネスレビューでも、「金銭よりも“時間の自由”を重視する従業員が増加している」と指摘されている。

これらのデータや思想はすべて、あなたが信じている**「時間の報酬が必要だ」という思想**を裏づけている。

では、それを実際に実現している工場はあるのか?

答えは「ある」。しかも日本に。

次回、中編では「なぜ製造業がテイラー主義から抜け出せなかったのか?」という背景を掘り下げ、

後編では、坂口㮈染やパプアニューギニア海産の事例を通じて、

“人間らしさ”を軸にした新しい製造現場の在り方を提案していく。

なぜ今も“古い思想”が支配しているのか?

テイラー主義が提唱されたのは、20世紀初頭。明治とか大正時代の考え方。

にもかかわらず、2025年の今なお多くの製造現場では、効率・統制・分業というキーワードが支配的だ。

なぜか?

理由の一つは、日本が戦後の復興から高度経済成長を遂げたときの“成功体験”にある。

昭和の時代、日本の製造業は「一億総労働」の精神で、長時間労働と規律で世界に勝った。

このとき根づいたのが、「がんばった人間が報われる=金銭報酬と昇進」というロジックだ。

そして、それを支えたのが終身雇用・年功序列・男性中心の労働社会。

これが、「家庭を顧みず働く=美徳」という風潮を生み、現場でも「空気を読んで残業」「定時退社=サボリ」なんて価値観が当然のように流通した。

もうひとつの理由は、「改善(カイゼン)」の名のもとに、

現場の自由や裁量よりも、統一されたルールと指示命令系統が優先されてきたことだ。

つまり、日本の製造現場は「人を信じる設計」よりも「人を管理する設計」が基本になっていた。

ところが今は違う。

労働人口は減少し、働き方の多様化は必然になった。

にもかかわらず、制度も評価も指導法も、中身が100年前の思想のままだから、

リーダー層は「頑張っても伝わらない部下」「すぐ辞める若手」に悩む。

思想そのものをアップデートしなければ、現場も人材も崩れていく。

現場に何が起きているのか?

では、現場では今、どんな問題が起きているのか?

リーダーや管理職の立場から見れば、こんな「現実の矛盾」が山ほどあるはずだ。

① 生産性を上げても、部下のやる気が上がらない

従来の成果主義は、「頑張れば昇給・昇進」という“人参”で走らせる構造だった。

でも今は違う。若手は**「金より自由」**を求める傾向が強く、

「給料は上がったけど、時間もストレスも増えた」と感じれば、さっさと辞める。

その結果、生産性は上がっても離職率も上がるという皮肉な状態が生まれている。

② リーダーは“成果”も“人”も背負わされ、疲弊している

現場リーダーは、会社からは「数字を出せ」と言われ、

部下からは「働きやすくしてほしい」と言われる。

さらに「教え方」「メンタルケア」「トラブル対応」まで全部背負わされる。

にもかかわらず、自分の評価は「残業少なかったらマイナス」「生産数が落ちたらダメ」。

この構造こそが、中間層の燃え尽き症候群を引き起こしている。

③ 評価制度が時代に合っておらず、モチベーションに結びつかない

現場で多く聞く声のひとつが、「頑張っても評価されない」「評価がブラックボックス」というもの。

成果が数字でしか判断されない、リーダーの裁量で評価が偏る、

そうした制度は、かえって部下のやる気を削ぐ原因になっている。

また、「能力=生産数」という評価軸も、今の時代にはそぐわない。

教育力・チームビルディング・安全管理など、“目に見えにくい価値”が評価されない職場は、長く持たない。

④「働きがい」は“気合い”でつくるものではない

よくあるのが、「ウチの工場は人が温かい」「雰囲気はいいから大丈夫」という自己評価。

もちろん雰囲気は大事だが、それだけでは長期的なモチベーション維持はできない。

働きがいは「制度設計」や「裁量」「時間とのバランス」があって初めて生まれる。

こうした課題はすべて、100年前の“思想設計ミス”の上に成り立っている。

そして、その影響を一番食らっているのが──現場を支えるあなた(リーダー)自身だ。

ではどうするか?

後編では、そうした課題に真正面から向き合い、

実際に結果を出している**坂口㮈染(岐阜)とパプアニューギニア海産(広島)**という2つの実例を紹介しつつ、

「これからの製造業に必要な現場設計とは何か?」を具体的に提案する。

「時間の報酬」はリーダーから始められる──定時退社でも成果が出る仕組み化の技術

大きな改革は“小さな現場”から始まる

「時間の報酬を重視する働き方」と聞くと、多くのリーダーがこう思うだろう。

「それって、うちみたいな現場でできるの?」

「結局、経営判断がなきゃ無理でしょ?」と。

だが、断言する。リーダーこそが“変化の第一歩”を踏み出せる立場だ。

なぜなら、日々の段取りを回し、メンバーと対話し、結果をつくっているのはあなた自身だからだ。

あなたが動けば、現場の空気は確実に変わる。

そして、「時間の報酬」を仕組み化するには、必ず“現場の納得”が必要であり、

それをつくれるのもまた、現場リーダーしかいない。

なぜ「定時で帰ると損」という空気が生まれるのか?

多くの現場では、いまだにこうした声が聞こえる。

- 「早く帰ると、気まずい」

- 「残業してる人のほうが頑張ってる感がある」

- 「残業代がないと、手取りが減る」

これはただの“空気の問題”ではない。

金銭報酬と労働時間が強く結びついている制度設計の問題だ。

だから、働き方だけを変えようとしても、誰かが損をする感覚になってしまう。

では、どうするか?

答えは「残業代を“年次ボーナス”に転換する設計」

ここで、極めて合理的かつ実践的に機能する仕組みを提案する。

たとえば、月3万円残業代を稼いでいた社員がいたとしよう。

この人が定時で帰るようになったら、当然「損した」と感じる。

だが、「年末に36万円の時間成果ボーナスとして支給する」となれば話は別だ。

これはただの“制度変更”ではなく、「時間を成果に変える」ための見える仕組みである。

✅ 仕組みの概要

- 残業時間削減分の金額をチームで可視化

- それを年間のチーム成果(例:生産量・品質・定着率など)とリンクさせる

- 年末に「時間効率ボーナス」として分配する

これにより、「早く帰ること」が「損」ではなく、「得につながる行動」として再定義される。

「いやいや現場リーダーごときが、こんな仕組み導入できるわけがない」

と思うかもしれない。

いや、できる可能性は充分にある。

以下のステップを踏めば、現場から“納得と実行”をつくれる

リーダーができる3つの現場アクション(詳細解説)

① 時間削減を「見える化」する

目的:チームで“時間の価値”を実感できる空気をつくる

現場でありがちなのは、

「残業を減らそう」→「なんか急に定時で帰っていい空気じゃない」

という“なんとなくの同調圧力”が生まれてしまうこと。

だからこそ、最初にやるべきは**「定時で帰れること=いいこと」だと見える形で肯定すること**。

✅ 実践例:

- 朝礼で共有する:

「昨日○○さんが段取り見直して定時で終わった」

→ 名指しで称賛することで、“帰っていいんだ”という空気ができる。 - ホワイトボードで可視化:

定時退社できた人数を1日単位で「見える数字」にする

→ チーム全体で“時間効率の達成”をゲーム感覚で共有できる - 改善アイデアをシェアする:

「どうやってその時間を削れたか?」をみんなで聞く

→ 段取り力・協力体制への学びが生まれ、チーム力が上がる

🎯ポイント

「時間を削れたこと」が褒められる文化をリーダーが意識的につくること。

数値目標ではなく、“良い工夫をした人”を讃えるのがコツ。

② 個別面談で「生活と収入のバランス」を確認する

目的:現場で起きる“お金の不安”を把握し、制度に反映できる土台をつくる

“残業代がなければ生活が苦しい”という社員は実際にいる。

だからこそ、「定時で帰ってね」では済まされない現実がある。

この問題を真正面から扱えるのは、リーダーだけだ。

✅ 実践例:

- 一対一で面談の時間をとる

→ 表向きは「働き方アンケート」、でも実際は生活のバランスを聞く機会 - 問いの切り口:

「月の残業代、どれくらい生活に影響してる?」

「もし手取りが下がったら、何を調整することになる?」

「定時で帰れるなら、どんな使い方をしたい?」 - 見えてきた不安・意見は、“現場の声”として上申する

→ 制度変更やボーナス案の交渉材料になる

🎯ポイント

「どうせ無理でしょ」と思っている社員の声を、

“拾ってくれる上司がいる”と感じさせることが信頼につながる。

③ 成果を「時間以外」で評価する文化を作る

目的:数字だけじゃない“人としての価値”を日常的に認める

現場の評価軸が“スピードと量”だけになってしまうと、

- 焦ってミスする

- 無理する

- 協力より「自分だけ早く終わらせる」行動が増える

この空気は、チームの協調・安全・教育を壊す。

だから、数字にならない成果を言葉で拾っていく文化が必要。

✅ 実践例:

- 「目立たないけど助かった行動」をあえて拾う

→ 例:「新人のフォローありがとう」

「トラブル前に声かけしてくれて防げたの大きい」

「ヒヤリハット報告、みんな助かった」 - 定期的に“称賛リスト”を作る(ホワイトボードでも、チャットでも)

→ 毎週「ありがとう大賞」など軽くてもOK - 評価の観点を増やすことを、上にも提案する

→「定時で終えたこと」「安全への配慮」「教育貢献」などの加点制度案

🎯ポイント

“見てくれている”という感覚があると、人は安心して行動できる。

この土台があるからこそ、「時間を意識した働き方」も自然に根づいていく。

🔚まとめ:アクションは地味でも、効果は大きい

この3つはすべて、制度を変えなくてもリーダー1人で始められる行動だ。

- 「時間が成果になる」という空気をつくる

- 「生活の不安」を拾い、守る努力をする

- 「数字じゃない価値」にちゃんと目を向ける

それだけで、現場は少しずつ変わっていく。

やがてその空気が組織全体を動かす、“渦の1巻き目”になる。

■現場の一手が、会社全体の未来を変える

時間の報酬が、実際に成果につながる仕組みは確実に存在する。

その一例が、前編・中編で触れた企業たちの実践だ。

だが、ああいった企業も、最初から制度が整っていたわけではない。

現場リーダーが「こうしたほうがいい」と思い、試し、育てた文化が形になっていったのだ。

だからあなたの工場、あなたのチームでも、同じことができる。

実際に、「時間の報酬」を形にして業績も安定させている企業が、日本にすでに存在する。

坂口㮈染、パプアニューギニア海産、HILLTOP。

彼らは「人を信じる設計」が、利益も人材も呼び込むことを証明している。

次回は、そんな実例を深掘りしながら、「時間報酬がなぜ“勝てる思想”なのか?」を具体的に解き明かす。

補足:定時退社は「詰め込み」ではなく「仕組み」で目指せ

ここで絶対に忘れてはいけないのは、定時退社=過密スケジュールで詰めることではないという点だ。

「定時で帰るために、仕事を詰めて詰めて…」というやり方では、

むしろ現場の安全性や精神的余裕を削り、ミス・ケガ・ヒヤリハットの温床になる。

定時退社は、「無理なく」「ムダなく」「安心して」働ける現場を作った結果として得られる報酬であるべきだ。

段取りの見直し、無駄工程の削減、無理のない人員配置──

それを“仕組み”として整えていくのが、リーダーの真価であり、

現場の信頼を得る本当の道である。

「時間の報酬」は勝てる思想だ──実践企業に学ぶ、令和の製造業の未来像

「残業ゼロ」「出退勤自由」「申請不要の有給」──

こんな働き方を聞くと、経営者や現場リーダーは一瞬ひるむ。

業績を出す企業は、「人を信じる設計」に切り替えている

「甘やかしたら、現場がゆるむんじゃないか?」

「サボる人が出たら、回らないだろ」

「結局、利益はどうなんだ?」

だが事実はその逆だ。

今、最前線で結果を出している製造業の一部は、“人を縛る”のではなく、“人を信じる”ことで利益を生み出している。

その代表が以下の3社だ。

▶ 株式会社坂口㮈染(岐阜)

岐阜県羽島市。染色業というアナログな業種ながら、

- 出勤・退勤時間は各自が決定

- 有給は事前申請なしで取得可能

- 残業ゼロを徹底

- 年功序列や役職制度もなく、人間関係がフラット

それでも受注は安定し、社員の定着率は高く、新卒希望者も後を絶たない。

なぜか?

社長・坂口輝光氏の信念が全社に浸透しているからだ。

「“信頼”で回す現場の方が、安心して集中できるし、成果も出る。

誰かに監視されながらじゃ、いい仕事はできないんですよ」

坂口㮈染の生産は、「詰め込む段取り」ではなく、

余白を設計した段取りと、裁量のある判断力で回っている。

▶ パプアニューギニア海産(広島)

水産加工という業界の常識を覆す会社。

- 出勤時間・曜日は完全自由

- 残業ゼロ・管理職ゼロ

- ノルマなし

- 月給制ではなく、自主性をベースにした“成果給”モデル

それでいて、売上は1億円規模。社員3名+パート23名という小さな会社が、全国の見学者を集めている。

「自由だからサボる、なんて思うのは、信頼していない証拠。

自分のペースで働けるからこそ、自分で責任を持つんです」

——代表:武田昌大氏

人手不足も離職もほぼなく、社員の満足度も高い。

この自由な文化が、**「人が集まる強い現場」**を作っている。

▶ HILLTOP株式会社(京都)

アルミ加工という伝統業種ながら、

- 熟練工のノウハウを完全デジタル化

- 24時間無人稼働を実現

- 人が疲弊しない業務設計

- 「働く時間を短くしても、利益は上げられる」モデルを確立

これにより、他社が人手不足で苦しむ中、人を増やさずに生産性を伸ばすことに成功。

さらに社員の労働時間は短縮され、余白ある働き方が実現している。

「時間を削るんじゃない。ムダを仕組みで消すんです」

——同社の技術責任者

「時間の報酬」は、人手不足すら跳ね返す

いま製造業にとって最大の課題の一つが「人手不足」だ。

しかし、上記3社は例外的に、人が辞めず、応募があり、定着率が高い。

その共通点は何か?

それは、「働く時間が、自分の人生に合っている」こと。

- 家庭と両立できる

- 無理をしなくていい

- 管理されすぎない

- 評価が公正で、納得感がある

そういう環境をつくったから、人が集まり、離れず、生産が安定している。

つまり、時間の報酬は“働く人を呼び込む磁石”にもなるのだ。

この渦の1巻き目は、あなたの現場で始められる

大きな制度改革がなくても、会社のトップが動かなくても、

小さな現場で起こる“空気の変化”は、組織全体に波紋を起こす。

- 残業しなくても評価される

- 早く帰る工夫がチームで共有される

- ボーナス制度に時間効率が反映される

その第一歩は、現場リーダーの一言と一手から始まる。

まとめ:令和の製造業をつくるのは、現場のリーダーだ

「時間は、報酬である」

この当たり前の価値観が、なぜか製造業では軽視されてきた。

でもそれを覆すリーダーが、今ここにいる。

そう、この記事を読んでいるあなた自身だ。

- 金だけじゃない

- 力だけじゃない

- 働きやすさと生産性は、両立できる

令和の製造業は、そういう思想で動き始める。

そしてその渦の1巻き目は、現場のリーダーが巻くんだ。