宅建を独学で受けるって、意味あるのか?

結論から言うと、

“意味がある人”と“ムダになりやすい人”

がハッキリ分かれる。

そしてオレは――

2年連続で不合格になった「後者」だった。

努力した。

1回目(2023年)は

毎日2時間以上、週末は4〜5時間。

31点。

2回目(2024年)も

工夫して勉強法を変えたつもりだった。

34点。

でも結果は、

31点→34点。

あと1点足りずに、また不合格。

不合格は不合格。

そして、そのために削ってきた時間は、もう戻ってこない。

独学が悪いわけじゃない。

でも、「正しい方向に進めてるか?」を見誤ると、努力は平気で裏切ってくる。

この記事では、そんなオレの2年間の体験をもとに、

- なぜ独学がムダになりやすいのか

- どんな人なら独学でも戦えるのか

- 3年目で通信講座を選ぶ理由

を、本音で語っていく。

今、宅建を独学でやろうとしてるなら――

その選択、本当に“意味ある”かどうか、

一度立ち止まって考えてみてくれ。

独学で2年連続不合格の悪夢

「独学でもいけるっしょ」

2023年、最初に宅建を受けようと思ったとき、マジでそう思ってた。

努力には自信あるし、地頭も悪くない。

なんせ通信講座って高ぇし、もったいないじゃん。

このブログを読んでくれてる人は、私がいかにお金にシビアな人間かわかってくれてると思う。そんな私は極力お金を使いたくなかった。

でも結果、2年連続で落ちた。

2023年:ガチで頑張った初挑戦

スタートは2月。

平日は毎日1〜2時間、週末は4〜5時間。

テキスト読み込んで、過去問ガンガン回してた。

ぶっちゃけ、手応えもあった。

でも――本番は31点。

合格点は36点。

惜しいようで、全然届いてない。

2024年:やり方変えてリベンジ

今度は紙一枚勉強法(棚田不動産大学)も取り入れて、

「理解重視」「実践力」ってテーマで進めた。

「前より完成度高いし、これで受かるやろ」と思ってた。

実際の記録がこれだ。

毎日コツコツ、一問一問。紙一枚勉強法で、ここまでやった。

赤ペンで埋まっていく表が、オレの“やった証拠”だった。

でも、これだけやっても――

合格点には届かなかった。

――また落ちた。34点。

この年の合格点は38点。

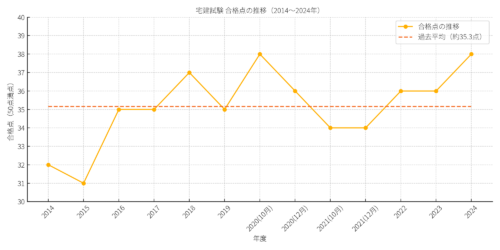

年々、上がってる。難しくなってる。

通信講座は、最初から勧められてた

じつは最初に宅建受けようとしたとき、

お付き合いがある不動産会社の社長に「フォーサイトがおすすめですよ」って言われてた。

実績ある人だし、信用してた。

でも、「自分は独学でいける」って思っちゃった。

というか、お金がもったいなかった。

2回目のときも「お金より時間がもったいない」と思ったけど、

「いや、今回はいけるやろ」

「また金かけんのもな…」でやめた。

結果:

2年連続で、あと4点足りずに不合格。

いやもう、これが一番キツい。

一点足りないだけで、不合格は不合格。

そして、そのために削ってきた時間は二度と戻らない。

マジでシャレにならん。

というわけで、ここからようやく本題。

「独学って、なんでこんなムダになりやすいのか?」って話をしていく👇

「独学がムダになりやすい」

3つの理由

「独学でも受かる人はいる」

それは間違いない。

オレの周りにもいたよ。独学一発合格の人。

でも、その人らってだいたい

・高学歴

・他の資格も持ってる

・試験慣れしてる

こういうタイプ。

オレみたいに、社会人になってから勉強から離れてた人間が、

ノー武器で戦うにはキツすぎた。

実際、オレが独学でやってて「これはムダになってるかも…」って思ったポイントはこの3つ👇

範囲が広すぎて、全体が見えない

宅建って、ほんとに範囲が広い。

民法、宅建業法、法令上の制限、税・その他…

それぞれに細かいルール、用語、例外だらけ。

最初のうちは「全部ちゃんと覚えなきゃ!」ってなるんだけど、

独学だとどこが重要で、どこを捨てるかの判断がつかない。

結果、どうでもいいとこに時間使って、点につながらない。

特に宅建業法なんて点数配分デカいのに、民法ばっかり必死にやってたオレ…

今なら自分に言いたい。「そこじゃないぞ」って。

過去問だけ回して“できた気”に

独学あるあるだと思うんだけど、

過去問やって、間違えたら解説読んで「なるほどね〜」で終わるやつ。

で、次もまた解く。

正解する。

「おっ、覚えたやん」って思う。

…でもね、それ**“覚えてる”んじゃなくて、“見覚えがある”だけ。**

ちょっと言い回し変えられたり、選択肢の順番変えられると、もう迷子。

本番は“初見”をいかにさばけるか。

過去問周回だけじゃ、その感覚は身につかん。

継続がむずい。計画も崩れる。

これは社会人なら共感してもらえると思う。

- 仕事終わって、クタクタで勉強どころじゃない日

- 「今週こそ詰めよう」と思ってたのに、急な休日出勤

- 家族の用事、体調不良、飲み会…etc

予定通りになんて、ならんのよ。

オレもスケジュール組んでたけど、現実はボロボロ。

で、空いた日は「あれ?前どこまでやってたっけ…?」からの、やる気ゼロ。

積み上げたはずでは受からない。

この3つ、どれか1つでも当てはまったら、

「頑張ってるのに手応えがない」状態になる可能性が高い。

頑張ってるからこそ、キツい。

毎日時間は使ってるのに、成果に結びつかない感覚。

オレもそうだった。

だから言える。

独学はムダじゃない。でも、ムダになりやすい。

自分にとって“ムダにならない環境”を作れるかどうかが勝負。

独学が厳しくなってる

“もう一つの理由”

そして、もうひとつ声を大にして言いたいのが、

最近、宅建試験そのものが難化してきてるってこと。

実際、ここ数年の合格点を見てほしい。

- 2023年(令和5年):36点

- 2024年(令和6年):38点

→ 50点満点中だから、合格ラインが76%を超えるハイレベル。

これは完全に「基本だけじゃ足りない」って流れになってきてるってこと。

応用力、横断的な理解、そして“初見問題への対応力”が求められてる。

オレもまさにそれでやられた。

過去問は周回してた。暗記もした。

でも、本番で出てくる“ちょっと捻った問題”になると、

「あれ、これ見たことない…」

「…うわ、模試やっときゃよかった」

ってなる。で、あと1点足りない。

独学は、「自分で全部設計して、正しい方向に積み上げていける人」には意味がある。

でも、試験が年々難しくなってる今、昔より“独学のハードル”は確実に上がってる。

だから、なおさら問いたい。

次はその続き、

「じゃあ、独学でうまくいく人と、ムダになりやすい人って何が違うのか?」

って話をしていくよ!

独学が通用する人。しない人

「独学で一発合格しました!」

SNSとかでもよく見るけど――

そういう人って、だいたい“できる人”なんよ。

独学合格者は、だいたいこんな感じ

- 元々大学受験でガチ勉強してた

- 他の資格(簿記・行政書士・FPとか)も持ってる

- 勉強習慣がしっかりある

- 「情報の取捨選択」が自分でできるタイプ

つまり、試験慣れしてる人。

知識の覚え方とか、問題パターンの読み方とか、すでに頭に“型”がある。

そりゃ独学でも受かるよなって感じ。

勉強の素人は勉強を舐めている。

- 社会人になってから勉強はほぼしてない

- スケジュール管理も自己流

- 正直、どこから手をつけていいか不安だらけ

そんな人間が、いきなりフルマラソン走ろうとしてるようなもん。

しかも、地図なし、水なし、靴も合ってない。

そりゃ途中でバテるよね。

宅建の合格率は“狭き門”

● 宅建の合格率は 例年15〜17%前後。

(令和5年度:合格率17.2%/合格点38点)

受験者は約30万人。そのうち合格するのは5万人ちょい。

10人中8〜9人は落ちてるってこと。

しかも、ここ数年で合格点がじわじわ上がってる。

昔より、明らかに難化傾向。

通信講座を使った人の合格率

たとえば有名な通信講座「フォーサイト」の公式データを見ると、

受講者の合格率は平均より圧倒的に高い。

フォーサイト利用者の合格率(令和5年度):67.8%

全国平均合格率(同年):17.2%

※もちろん「講座使えば100%受かる」わけじゃないけど、

正しいやり方を教えてもらって、それを実行できる環境があるだけでこれだけ差が出る。

地頭より「環境の差」の方がデカい

オレも最初は「独学でいけるっしょ」って思ってた。

でも実際は、やり方が間違ってたら、いくら頑張っても届かない。

独学で合格する人=優秀

独学で落ちる人=凡人

…じゃなくて、

独学で受かる人=すでに“受かる環境”を自分で作れる人

独学で落ちる人=そこを間違えたまま、時間だけ使ってしまう人

この差はマジでデカい。

オレは2回落ちて、ようやく気づいたことがある。

それは――

宅建に合格するのは、“選ばれた一部の人”だってこと。

誰が受かってるのか?

“合格者のリアル”俺分析

合格率は毎年17%くらいって言われてるけど、

その中の17%がどんな人たちで構成されてるのか、意外と見えてない。

だから今回は、オレなりに**「誰が受かってるのか」**をランキングと数字で分解してみた。

完全に主観だけど、2年分の地獄を味わったリアルな体感ベースだ。

資格スクールや専門学校に通ってる人(約30〜35%)

- 毎日の勉強リズムを崩さず管理してもらえる

- 苦手や不安が出た時もすぐに相談できる

- 模試・復習・本番対策が“セット”で揃ってる

→正直、合格に一番近いポジション。

不動産業界の人(+5点免除あり)|約20〜25%

- 実務で出る法律や用語に日常的に触れてる

- 知識の定着が“仕事ベース”だから強い

- 5点免除で実質の合格ラインが下がるのもデカい

試験慣れしてる人(高学歴・資格持ち)|約15%

- 限られた時間で結果を出す“勉強筋”が鍛えられてる

- 情報整理、要点把握、スケジューリング…全部うまい

通信講座を活用してる人|約15%

- 自分で全部調べて選ばなくていい

- 時間と労力の“浪費”を避けやすい

- 特に最近はフォーサイトやアガルートなど、内容もかなり実戦向き

別業界×独学×2回目以上の挑戦者|約10%

- 前回の反省を活かして挑めるかどうかがカギ

- 工夫・戦略・環境の見直しができるかで、結果が分かれる

別業界×独学×初回受験(=昔のオレ)|約5%以下

- そもそも試験の構造も配点感覚もわからない

- 暗記はしてるけど「問われ方」に慣れてない

- ひねられたら一発アウト、模試もやれてない、方向ミスも気づかない

6位スタートってどれくらい厳しいのか?

オレがざっくり計算してみたら、

このポジションから合格できる確率、約0.8〜1%。

合格者全体の17%の中でも、6位層が5%くらいしかいない。

つまり、100人受けて受かるのが1人くらいってこと。

結論:その位置から受かるの、マジで奇跡に近い

オレはその「6位スタート」で2回落ちた。

努力はした。でも方向も精度も、たぶん間違ってた。

だから今年は、戦い方を変える。

ようやく「合格者の側」に寄っていける方法を選んだ。

あなたは今、どのポジションにいる?

そしてその場所から――ほんとに受かると思えるか?

今年は“やり方”を変える。

フォーサイトを選ぶ理由

2025年、オレは3回目の挑戦をする。

でももう、同じやり方はしない。

今年は、最初から通信講座を使う。

フォーサイトを選んだ。

実は、最初から勧められてた

これは前にも書いたけど、

一番最初に宅建を受けようと思ったとき、不動産会社の社長が言ったんだよ。

「本気で取りたいなら、フォーサイト使っとけ」って。

宅建に合格してるどころか、現場でバリバリやってる人の言葉。

説得力しかなかった。

でも、聞かなかった。

当時のオレはこう思ってた

- 地頭あるし、独学でいけるでしょ

- 勉強は苦じゃない。努力できる

- 、通信講座って高いしもったいない

正直、「自分だけの力で取りたい」って意地もあった。

2回目の前も、「今度こそ通信やるか…」って思ってはいたけど、

結局また「いや、今回は独学でもいけそう」とか思ってスルー。

結果は、2年連続で不合格。

そして今、こう思ってる。

努力は足りてた。時間も使った。

でも“方向”が間違ってた。

合格に必要なのは、根性じゃなくて“ルート”だったんだ。

フォーサイトを選んだ理由

- もともと信頼してる人からのオススメだった

- 合格者の声もリアルで、講座の流れが具体的だった

- 値段はかかるけど、2年分の受験費用と時間の損失の方がよっぽど高い

しかも、

合格者の平均点が高くて、学習効率がいいってデータも出てる。

正直、「もっと早く使っときゃよかった」って後悔はある。

でも今はもう、合格まで最短距離で行くことしか考えてない。

その独学、本当に意味あるか?

最後にもう一回だけ言わせてほしい。

独学のメリットって、たしかに“お金がかからない”ってとこかもしれない。

でも、不合格だったときの「戻ってこない時間」は、それ以上に痛い。

そして、あと1点届かなかったときの絶望感。

あれはマジで、2回も味わうもんじゃない。

だから今年は、オレは変える。

やり方を、武器を、選びなおす。

「独学でいけるか?」じゃなく、

「このやり方で、ほんとに受かるのか?」って、

今の自分に問い直してみてくれ。

努力したい気持ちはわかる。

オレもそうだった。

「自分の力で取りたい」「無駄な出費は避けたい」――全部わかる。

でも、2回落ちて思った。

独学ってまじで意味ある?

あと1点届かなかったとき、

戻ってこない時間に気づいたとき、

もう「頑張ったからいいや」なんて気持ちにはなれなかった。

だから最後に伝えたいのは、これだけ。

今のあなたにとって、

「その独学、ほんとに意味あるか?」

一度立ち止まって考えてみてほしい。