「どんなにホワイトな職場に転職しても、人は結局また不満を言い始める」

今日の申し送り

「転職を繰り返しても完璧な職場なんてない。不満が生まれるのは環境のせいじゃなく、自分の考え方次第だ!」

ブラック企業からホワイト企業へ。地獄のような労働環境から解放され、ついに理想の職場を手に入れた。――はずなのに、気づけばまた文句を言っている。

「上司が無能」「給料が安い」「自由が足りない」「単調すぎる」

そんな愚痴をこぼしながら、また転職を考えている自分がいる。

これは俺自身が経験してきたことだ。超ブラックな職場からホワイト企業に転職し、「こんな楽な仕事でいいのか?」と感動したのも束の間、数年もすればまた不満が募って辞めた。そして自由を求めて独立し、それすらも不満の種になった。結局、どんな働き方をしても「もっといい環境があるはず」と思ってしまうのだ。

なぜこうなるのか? どこに行っても人は不満を持つものなのか? 俺の実体験を交えながら、その理由を探っていこう。

何をしても不満を持つ人間

「ブラック企業が辛いのは当然。でも、ホワイト企業に転職しても結局また不満を持つのはなぜか?」

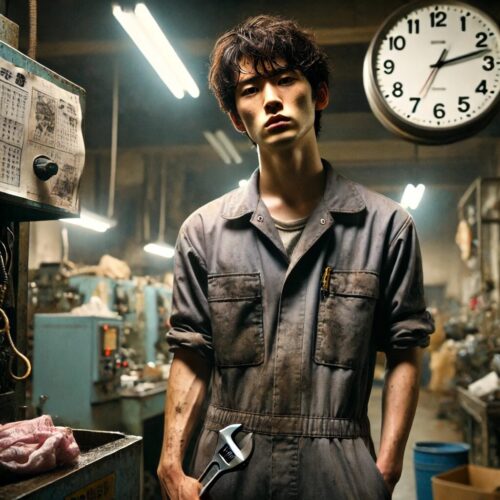

俺が20代で就職したのは、技術職の見習いという名の超ブラックな仕事だった。

本当は社会人空手選手としての契約だったはずが、蓋を開けてみれば朝8:30から夜9:00までの仕事に加え、夜9:00~10:00過ぎまでトレーニング。稽古日だけは夕方6:00に終わるものの、日曜日まで半日出勤。これで給料は月10万円。**「こんなの続けられるか!」**と思い、1年で辞めた。

次に入ったのは、地元では超ホワイトと言われる工場だった。交代勤務はあったものの、仕事は楽。時間もきっちりしており、残業も少ない。給料も県内トップクラス。最初は「前職と違いすぎて、こんな楽でいいのか?」とすら思った。

だが、気づけば不満が湧いていた。

「上司は無能」「給料は県内トップだけど、まだ足りない」「有給は取れるけど、もっと自由に休みたい」……

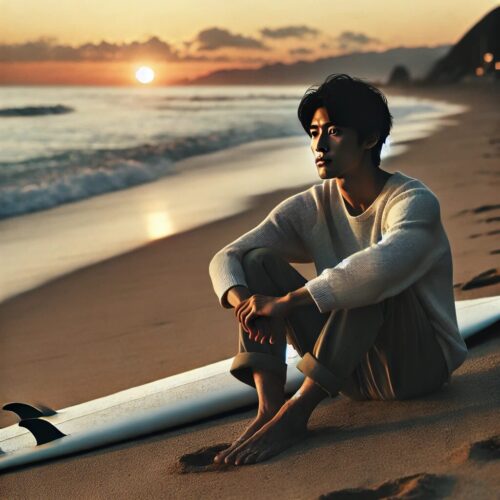

当時、俺はサーフィンにどハマりしていた。「もっと自由に時間を使いたい」と考え、せっかくのホワイト企業を辞めた。

しかし、自由になったらなったで不満が生まれた。

退職金を使い、しばらく自由な生活を満喫した。でも、すぐに気づいた。

「収入がない不安」「誰の役にも立っていない感覚」「孤立感」

今度は自由にすら不満を持ったのだ。

独立しようと農業に挑戦したものの、仲間と衝突し、父親とも衝突。結局、ものにすることができず、新たな資金を貯めるために自動車の期間工になった。

ここで俺は人生で最も過酷な労働を経験することになる。

10時間動きっぱなし。持ち場を駆け足で移動し続ける。残業も含めて常に動き続ける日々。

結果、腕は筋を痛め、足は骨膜炎になり、全身蕁麻疹に襲われた。

半年後、そこを辞めた俺は次に地元の自動車部品メーカーに就職した。自動車組み立て期間工ほど過酷ではなく、個人事業とは違い給料がもらえる仕事がありがたいと感じた。が――またしても給料の低さや不自由な仕事内容に不満を持ち始めた。

ブラック企業、ホワイト企業、自由な生活、独立、期間工……

どんな環境にいても、結局人間は不満を抱く。なぜなのか?

不満を持つのが人間のデフォルト

俺の経験だけではなく、心理学の研究でも「人間はどんな環境にも適応し、不満を持つ」ことが明らかになっている。

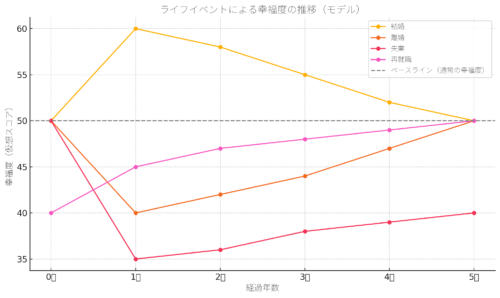

例えば、「ヘドニック・トレッドミル(快楽のランニングマシン)」という概念がある。これは、人は幸福を感じると、すぐにそれを当たり前に思い、新たな欲求を持つ心理現象だ。

ある研究では、宝くじの高額当選者が最初のうちは幸福を感じるものの、数年後には当選前と同じ幸福度に戻ることが分かっている。つまり、ホワイト企業に転職した直後は「最高!」と思っても、時間が経つとそれが当たり前になり、新たな不満を持つのは自然なことなのだ。

また、人間の脳は「ネガティビティ・バイアス」という特性を持っている。これは良いことよりも悪いことに敏感に反応するという脳の仕組みだ。このせいで、たとえ最高の職場にいても、少しでも気に入らないことがあると、そればかりが目につくようになる。

つまり、俺たちはどこへ行っても、どんな環境にいても不満を持つようにできているのだ。

ここまでが前編の内容だ。

次の中編では、なぜ「ホワイト企業にいても不満が出るのか?」について、さらに深掘りしていく。俺の経験談をもとに、「ブラック→ホワイト→自由→独立→再就職」という流れの中で何が起こったのかを分析する。

そして後編では、「不満とうまく付き合う方法」「満足度を高める考え方」「転職を繰り返さないための視点」を紹介していく予定だ。

ホワイト企業でも不満が生まれる理由とその心理

なぜ人はどんな環境でも不満を持つのか?

「ブラック企業を抜け出せば幸せになれる」と思って転職しても、しばらくするとまた不満が募る。これは俺だけじゃなく、誰にでも起こる現象だ。

俺自身、ブラック企業を辞め、ホワイト企業に転職し、最初は天国のように感じた。だが、数年もすると「上司がクソ」「給料が少ない」「もっと自由に休みたい」と不満を言うようになった。自由を求めて退職し、独立しようとしたが、そこでも問題が生まれた。最終的に期間工として働いたことで「過酷な仕事」による本当の苦しみを味わい、ようやく気づいた。

「どこにいても不満は尽きない」

では、なぜこんなことが起こるのか? その理由を深掘りしてみよう。

① 「ヘドニック・トレッドミル」理論

心理学では、「ヘドニック・トレッドミル(快楽のランニングマシン)」という概念がある。これは、人はどんなに環境が良くなっても、それに適応すると新たな不満を探し始めるというものだ。

例えば、ブラック企業で苦しんでいた時は「とにかくホワイト企業に行きたい」と願っていた。だが、ホワイト企業に転職してしばらくすると、「給料が少ない」「仕事が単調」「もっと自由がほしい」など、新たな不満が湧いてくる。これは、人間の脳が「現状を基準にしてしまう」からだ。

宝くじの高額当選者が、数年後には当選前と同じ幸福度に戻るという研究結果もある。どれだけ良い環境にいても、結局は慣れてしまい、新たな欲求を持つのが人間の性なのだ。

つまり、どんなに幸福な状況になっても、一時的に気分は上がるものの幸福度はベースラインに戻ってしまう。

新車を買っても気分が上がるのは一時的。

新築の家を建てても気分が上がるのは一時的。

憧れの地に移住しても気分が上がるのは一時的。

何をしても慣れてしまえば、たちまち幸福度は平常モードになってしまう。

② 「ネガティビティ・バイアス」の影響

人間の脳は、良いことよりも悪いことに敏感に反応する「ネガティビティ・バイアス」という特性を持っている。これは、進化の過程で危険を回避するために身についたものだ。

例えば、職場の待遇が100個の良い点と、1つの悪い点で構成されていたとする。でも、俺たちはその1つの悪い点ばかりに目を向けてしまう。「上司がクソ」「給料が安い」「仕事がつまらない」……。本来は恵まれた環境にいるのに、脳が勝手に不満を探してしまうのだ。

つまり、無意識に現状生活の悪い点を探してしまい、その悪い点ばかりが気になってしょうがなくなってしまう。

③ 社会の影響:「もっと良い環境があるはず」という幻想

今の時代、SNSやネットニュースを見れば、「こんなに自由な働き方ができる」「この仕事はこんなに高収入だ」という情報が溢れている。これが「隣の芝生は青い」現象を生み出し、今の職場に不満を感じる原因になっている。

俺がホワイト企業にいた時もそうだった。特にサーフィンにハマっていた頃は、「自由に生きるサーファーたち」の生活を羨ましく思い、「もっと自由になりたい」と感じた。だが、実際に自由を手に入れたら、逆に「収入がない不安」「孤独感」「社会との繋がりのなさ」に苦しむことになった。

転職を繰り返しても満たされない理由

① どんな環境にも「メリットとデメリット」がある

ブラック企業は、長時間労働や低賃金というデメリットがあったが、「仲間と一緒に苦労を乗り越える達成感」や「強制的にスキルが身につく」というメリットもあった。

ホワイト企業は、待遇やワークライフバランスは良かったが、「仕事の単調さ」や「成長の実感が薄い」というデメリットがあった。

自由な生活は、時間を自由に使えたが、「収入の不安」「社会との孤立感」という問題があった。

どこに行ってもメリットとデメリットはセットでついてくる。転職を繰り返しても、「今の環境のデメリット」に目を向け続ける限り、永遠に満足は得られない。

② 人間は「もっと良いものがあるはず」と思い続ける

どんなに待遇が良くても、「もっと良い条件の仕事があるはずだ」と思ってしまうのが人間の心理だ。これは、「選択肢が増えた時代」だからこそ起こりやすくなっている。

昔なら「この仕事しかない」と腹をくくって働くしかなかった。だが、今は転職サイトやSNSで「こんなに楽で高給な仕事がある」と情報が入ってくる。すると、「自分ももっと良い環境に行けるのでは?」と考えてしまい、今の職場の不満がどんどん大きくなる。

私の実感としては、腹をくくって何年も同じことに取り組んできた人の方が、最終的に成果を上げているし、その分だけ深い満足感を得ているように思う。

③ 「仕事の本質」を見失うと、不満が膨らむ

俺自身、自由を求めて退職したが、その後、仕事の価値を見失い、逆に不安になった経験がある。期間工として過酷な労働を経験し、「給料をもらえることのありがたさ」を再認識した。

仕事は、ただの労働ではなく、社会と繋がる手段であり、誰かの役に立つものだ。これを見失うと、「なぜ働いているのか?」が分からなくなり、不満がどんどん増えてしまう。

【後編】どうすれば「どこに行っても不満を持つ」現象を防げるのか?

ここまでで、「ホワイト企業に転職しても不満が出る理由」を心理学的・社会的な観点から解説してきた。

後編では、じゃあどうすれば「どこに行っても不満が募る」問題を解決できるのか? を具体的に提案していく。

・「不満をゼロにする」のではなく、「不満との付き合い方」を変える方法

・「職場の環境を変える」のではなく、「自分の視点を変える」考え方

・「どこに行っても通用する働き方・生き方」を見つける方法

など、実践的なアプローチを紹介する予定だ。

「どこに行っても不満を持つ」現象を防ぐ方法

「不満をゼロにする」のではなく「不満と付き合う」考え方

ここまでで、「どんなにホワイトな職場にいても人は不満を持つ」という話をしてきた。じゃあどうすればいいのか? その答えはシンプルだ。

「不満をなくそうとするのではなく、不満と上手く付き合う」ことが重要なのだ。

① 「仕事の本質」を理解する

俺自身、自由を求めてホワイト企業を辞め、独立を目指し、農業に挑戦し、そして過酷な期間工を経験した。その中で気づいたことがある。

仕事は、ただの労働ではなく「社会との繋がり」だ。

自由な生活を手に入れたとき、最初は楽しかった。でも、収入の不安、社会との隔絶感、誰の役にも立っていない感覚……そうした問題が出てきて、「仕事って実は大事なものだったんだ」と実感した。

だから、「仕事に100%満足しよう」とするのではなく、「仕事を通して何を得るのか?」を考え直すことが大切だ。

② 「100点満点の職場は存在しない」と理解する

どんな環境にもメリットとデメリットがある。ブラック企業は労働環境が地獄だが、スキルが身につく。ホワイト企業は待遇が良いが、仕事が単調。自由な生活は気楽だが、収入の不安がある。

「どこへ行っても不満はある」と分かっているだけで、余計なストレスを感じにくくなる。「転職すればすべて解決する」という幻想を捨てることが、不満をコントロールする第一歩だ。

③ 「職場に期待しすぎない」

人は「職場に完璧を求めすぎる」と、不満が増える。俺がホワイト企業にいたときも、「給料がもっと欲しい」「上司が無能」「もっと自由に働きたい」と思っていた。

でも、そもそも職場って「自分を幸せにする場所」ではなく、「お金を稼ぐ場所」だ。 だから、「自分の幸せ」は自分で見つけるものだと考えたほうがいい。

例えば、仕事は「生活費を稼ぐ手段」と割り切り、プライベートでやりたいことを充実させる。すると、「この職場はダメだ」と思っていた不満が、あまり気にならなくなる。

④ 「不満を言うより、環境を変える努力をする」

ただ不満を言うだけでは、何も変わらない。じゃあどうするか? 「自分で環境を良くする努力をする」ことが大事だ。

・上司が無能なら、自分でスキルを磨いて「使われる側」から「使う側」に回る

・給料が少ないなら、副業を始めて収入の柱を増やす

・仕事がつまらないなら、自分で面白くできる工夫を考える

不満を言うだけではなく、「どうすれば改善できるか?」を考え、行動することが大切だ。

「不満と上手く付き合った人たち」

【事例①】「転職を繰り返しても不満が消えなかった男」

ある男性は、転職を3回繰り返したが、どの職場でも結局不満を持ってしまった。彼は最終的に「どこに行っても不満はある」と気づき、考え方を変えた。

・「仕事はお金を稼ぐ手段」と割り切り、プライベートを充実させた

・職場の環境を変える努力をし、スキルを身につけて昇進した

・副業を始め、給料以外の収入源を持つことで不満を減らした

結果、同じ会社に長く勤めることができるようになった。

【事例②】「ブラック企業→ホワイト企業→独立→失敗→復帰した男(俺)」

俺自身、ブラック企業でボロボロになり、ホワイト企業に転職したが、結局不満を持って辞めた。そして自由を求めたが、自由すらも不満の種になった。

最終的に気づいたのは、「どこに行っても不満はある」ということ。だからこそ、「環境に期待するのではなく、自分の視点を変える」ことが大切だと悟った。

・仕事を「お金を稼ぐ手段」と考え、過度な期待をしない

・どこへ行っても「メリットとデメリットがある」と理解する

・「今の職場でどうすれば満足度を上げられるか?」を考える

こうした考え方を持つことで、不満とうまく付き合うことができるようになった。

結論「不満をコントロールできれば、どこでも働ける」

「どこに行っても不満はある」

これを理解するだけで、転職を繰り返す無限ループから抜け出せる。

- ・「職場に期待しすぎない」

- ・「自分の視点を変える」

- ・「仕事はお金を稼ぐ手段と割り切る」

- ・「不満を言うより、自分で環境を変える努力をする」

この考え方を持つことで、どんな職場でも前向きに働けるようになる。

「転職すればすべて解決する」という幻想を捨てろ!

大事なのは、「どこに行っても通用する考え方」と「自分の人生を自分で作る意識」だ。

まとめ

・ブラック企業→ホワイト企業→自由→独立→再就職……どこに行っても不満はあった

・心理学的にも「どんな環境にも慣れ、新たな不満を持つ」のは自然なこと

・仕事は「自分を幸せにする場所」ではなく「お金を稼ぐ手段」と割り切る

・不満を言うより、「どうすれば環境を変えられるか?」を考え、行動する

この考え方を身につければ、「どこに行っても不満を言う」ことはなくなり、どんな環境でも前向きに働くことができるようになる。

さあ、次にやるべきことは何だ?

「また転職を考える」か? それとも「今の環境でできることを探す」か?

行動を決めるのは、お前次第だ!