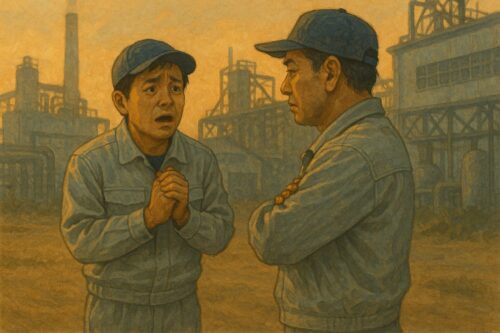

部下がなぜ指示に従うのか、考えたことあるか?

突き詰めると──それは「リーダーが責任をとってくれる」と思ってるからだ。

正直、最近までオレもピンと来てなかった。

でも、ある日アマプラで観た**『どうする家康』**にどハマりして、

その答えを思い知らされたんだ。

(普段テレビなんてほとんど見ないのにな。笑)

戦国時代なんて、下剋上(げこくじょう)が当たり前の時代だ。

主君だろうが、信頼を失えばすぐに裏切られる。

そんな中で、家康はどうやって家臣たちの信頼を得ていったのか。

それを観てたら、現代の「リーダーの信頼」と重なって見えた。

ドラマの中の家康は、最初から完璧な君子なんかじゃない。

迷うし、逃げるし、情けない場面も多い。

でも――最後は責任を引き受ける。

誰かがミスしても、家康はその人を切り捨てず、「全部オレの責任だ」と言う。

だからこそ、あの時代にあれだけの人が命をかけてついていったんだと思う。

現場でも同じだ。

部下がついてくるかどうかは、「立場」でも「言い方」でもなく、

責任を背負う覚悟があるかどうか。

そこを見抜く力だけは、どの時代の人間も変わらない。

部下が指示に従う本当の理由

「指示したのに、なんで動かないんだ?」

「言ったことぐらい、やっとけよ」

……そう思ったこと、正直あるだろ。

でもな、部下は“命令”だから動いてるわけじゃない。

もっと単純で、もっと人間くさい理由だ。

「この人の言うことなら、ついていっても大丈夫」

そう思えるかどうか。つまり、「責任をとってくれる」と感じるかどうかだ。

命令よりも“覚悟”を見てる

現場の部下って、上の言葉よりも「行動の裏」を見てる。

たとえば、ミスした時。

「なんでやらなかったんだ!」と怒鳴る上司よりも、

「オレが悪かった。次こうしよう」って一緒に考えてくれる人。

結局、みんなそういう人にはちゃんとついていく。

ドラマ『どうする家康』でも同じだった。

最初のころの家康って、命令しても誰も動かないんだよ。

優柔不断だし、戦も下手だし、部下から見たら「頼りねぇな」って感じ。

でも、彼が“覚悟”を見せた瞬間――家臣たちの目の色が変わる。

命令の言葉より、**「この人は本気で自分たちを守る」**っていう信頼の方が強い。

人は、命令には逆らうけど、信頼には従うんだよな。

「従う理由」は“守ってくれる人”かどうか

現場でも、リーダーが本気で守ってくれると思えば、

多少ムチャな指示でもやってみようと思うもんだ。

逆に、「ミスしたら全部オレのせいにされるんだろ?」

そう思った瞬間、誰も動かなくなる。

つまり、部下が従うのは「責任をとってくれる人」なんだ。

怖い上司でも、理屈が通らなくても、最後に庇ってくれる人なら信頼される。

「この人の下で働くなら、まだやれる」

その気持ちがあるかないかで、チームの空気はまるで変わる。

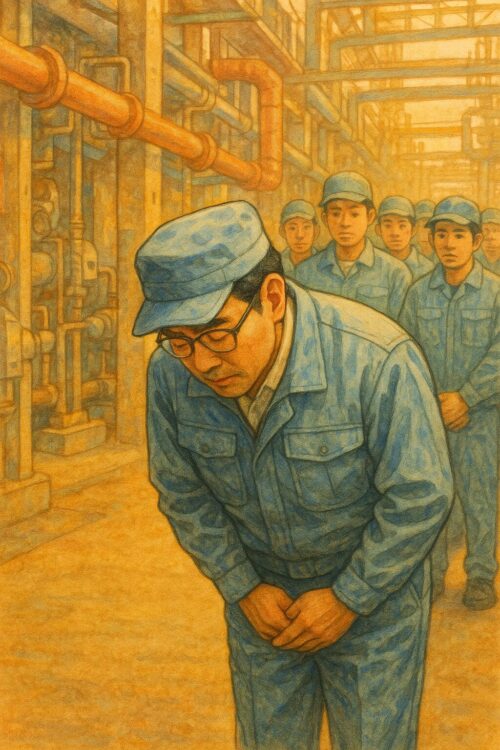

家康の“信頼の積み重ね”

『どうする家康』の中で印象的だったのが、

裏切りや敗北のたびに、家康が「家臣を責めない」ところ。

裏切られても、「なぜそうしたか」をちゃんと考える。

そして、守る。最後は自分が責任を背負う。

その姿勢が、徐々にまわりの信頼をつくっていくんだよ。

あの時代、下剋上なんて当たり前。

それでも家康のもとには人が集まり続けた。

力じゃなく、責任を引き受ける姿勢で、人を動かしていったんだ。

リーダーが「責任をとる」とは、

部下の代わりに謝ることでも、全部背負い込むことでもない。

「このチームの結果はオレの判断で決まる。だからオレが引き受ける」

そう腹をくくること。

その覚悟を感じたとき、部下は初めて「はい」と言える。

命令ではなく、信頼で動くチームがそこから始まる。

責任をとらないリーダーは、誰も信用しない

「言った通りにやれよ」

「オレの指示ミスじゃない、現場判断だろ」

──そんな言葉、どこかで聞いたことないか?

正直、オレも昔は言ってた。

でも今思うと、あれは“責任逃れ”だったんだよな。

責任を押しつけた瞬間、信頼は消える

現場でトラブルが起きたとき、

上司が最初に言うのが「誰がやった?」じゃないか。

でも、その一言で現場の空気は一気に冷める。

部下たちは「どうせオレらのせいにされる」って思う。

するともう、次から誰も挑戦しなくなる。

報告も遅れる。ミスを隠す。

そして現場は静かになる――“思考停止”の静けさだ。

リーダーが責任をとらない職場ほど、

「言われたことしかしない人」が増える。

なぜか?

守ってくれない人のために、誰もリスクを取りたくないから。

「責任は部下に、功績は上司に」

こんな職場、見たことないか?

失敗すれば怒鳴られ、成功すれば「まあオレの指導が良かったからな」ってドヤ顔。

そういう上司がいると、チームはだんだん“やらされモード”になる。

人はね、「自分の努力をちゃんと見てくれる人」にこそ尽くすんだよ。

逆に、責任を押しつける人には、だんだん距離を取る。

表面上は従ってても、心の中ではもう離れてる。

家康も逃げた。けど、戻った。

『どうする家康』でも、家康は最初から立派じゃなかった。

負け戦のあと、部下を置いて逃げ出したこともあった。

でも、彼は“逃げっぱなし”じゃなかったんだ。

ちゃんと戻って、謝って、再びみんなの前に立った。

つまり、責任をとるリーダーって、失敗しない人じゃない。

逃げたあと、戻ってくる人。

ミスを認め、もう一度みんなを引っ張る人なんだ。

その姿を見て、家臣たちは「この人ならついていける」と思った。

完璧だから信頼されるんじゃない。

逃げずに向き合う姿勢が信頼を生む。

現場の部下は、全部見てる

「ちょっとぐらい逃げても、バレないだろ」

そう思ってる人、気をつけたほうがいい。

部下はね、言葉よりも“態度”でリーダーを判断してる。

・責任を他人に振ったときの目の動き

・失敗を笑ってごまかした瞬間

・上に怒られたときの、誰かを巻き込む一言

そういう小さな逃げ方を、みんな見てる。

そして、次に何か頼まれても「はい」と言わなくなる。

信頼って、言葉でつくるものじゃない。

小さな場面での“引き受け方”の積み重ねなんだ。

責任をとらないリーダーほど、「オレが悪いわけじゃない」と言いたがる。

でも、部下はその一言で冷める。

リーダーってのは、結局「最後の泥をかぶる覚悟」があるかどうか。

その覚悟がある人にしか、人は本気でついてこない。

この章の結論は明確だ。

責任をとらない人に、誰も命を預けない。

次の章では、少し視点を変えて、

「責任をとるって、実際どういうこと?」

──その中身を、現場の言葉で分解していこう。

「謝る」「尻ぬぐいする」だけじゃない、“本当の責任”の話。

責任をとるって、どういうこと?

「責任とれよ!」って言葉、よく聞くよな。

でも実際、“責任をとる”って何をすればいいんだろう。

謝ることか? 罰を受けることか?

……違う。

本当の“責任をとる”ってのは、逃げないで向き合うことなんだ。

「謝る」だけが責任じゃない

たとえば現場でトラブルが起きたとき、

「申し訳ない、全部オレの責任だ」と頭を下げる。

一見立派に見えるけど、それだけじゃ何も変わらない。

謝るのはスタートであって、ゴールじゃない。

責任をとるっていうのは、

次にどうするかを決めて、動くこと。

失敗を「終わり」にせず、「次の糧」に変えることだ。

家康もそうだった。

ドラマの中で失敗の連続だったけど、

そのたびに「もう一度やり直す」と腹をくくる。

誰かを責めるんじゃなくて、自分の判断を見直す。

そこに“責任”があった。

責任をとる=決断すること

責任をとるってのは、結局「決める」ことなんだよ。

「誰が悪い」じゃなく、「次にどう動くか」を決める。

その決断をリーダーが引き受ける。

たとえば現場で工程を変えるとか、納期を守るために無理をするとか。

どれも“判断”がいる。

でも、そこで「上に聞いてから」とか「オレの責任じゃないし」って逃げたら、

結局チームは動けなくなる。

リーダーが責任をとるってのは、

決断のリスクを自分が引き受けること。

間違っても、失敗しても、「オレの判断だ」って言える人。

そういうリーダーがいると、現場は安心して動ける。

責任をとる=守ること

もうひとつ大事なのが、“人を守る”ってこと。

部下がミスした時、

「なにやってんだ!」と怒鳴るのは簡単だ。

でも、外から矢が飛んできたときに、

その矢を前で受け止めるのがリーダーの役目だ。

それを一度でもやったら、部下は絶対忘れない。

「この人のために頑張ろう」って気持ちになる。

責任をとるっていうのは、人を守る覚悟でもある。

家康もそうだった。

裏切った家臣すら見捨てず、

「お前を責めない、オレの采配が悪かった」と受け止めた。

その一言で、多くの家臣が涙して家康のもとに戻った。

リーダーの本当の強さは、“怒ること”じゃなく、“守ること”なんだよな。

「責任」とは、“もう一度立ち上がる力”

責任っていうのは、“終わり”じゃなくて“続ける”こと。

逃げずに立ち上がって、次の一手を打つ力。

家康が天下を取れたのも、完璧だったからじゃない。

何度も失敗しても、そのたびに「オレの判断だ」と引き受けて、立ち直ったからだ。

現場でも同じ。

失敗をどう受け止め、どう立ち上がるか。

その背中を、部下は見ている。

責任をとるってのは、「次もやる」と言える人になることなんだ。

つまり、“責任をとる”ってのは、

- 謝ることでもなく

- 誰かを責めることでもなく

- 全部を背負って潰れることでもない。

それは、自分の判断で決めて、守って、また立ち上がること。

その姿勢があるからこそ、部下は「この人についていける」と思う。

次の章ではいよいよ、

「責任を背負うリーダーがいると、チームはどう変わるか」

──ここを描こう。

信頼が生まれ、挑戦が増え、現場が前を向く。

家康が天下を取った“信頼の連鎖”を、今の職場と重ねていく章にする。

責任を背負うと、チームは変わる

現場って、ほんのひと言で空気が変わる。

「オレが悪かった、次はこうしよう」

そのひと言をリーダーが言えるかどうか。

たったそれだけで、みんなの顔が変わるんだ。

「オレが守る」がチームを前に進ませる

責任を背負うリーダーがいると、

部下はミスを恐れなくなる。

なぜかって?

「この人は、オレのせいにしない」ってわかってるから。

そんな空気がある現場では、

・作業改善の提案がどんどん出る

・トラブル報告が早くなる

・助け合いが自然に起きる

逆に、責任を押しつけるリーダーの下では、

・ミスが隠される

・挑戦が止まる

・人のせいが蔓延する

つまり、リーダーの“覚悟”が、

現場の“安全スイッチ”になってるんだよ。

家康の「信頼の連鎖」

『どうする家康』を見ていて感じたのは、

信頼って、トップからしか流れないってこと。

家康が「お前を信じる」「失敗してもオレが責任をとる」と言った瞬間、

その言葉が家臣たちの中で連鎖していった。

部下が部下を信じ、現場がまとまり、

一枚岩のように動き出す。

あれはまさに、**“信頼のドミノ倒し”**だ。

責任を背負うってのは、

誰かの信頼を引き受けることでもある。

それが積み重なって、組織全体を動かす力になる。

現場の「挑戦スイッチ」が入る瞬間

「オレが責任とるから、やってみろ」

このひと言を言えるリーダーがいると、

部下は一気に挑戦モードに切り替わる。

たとえば、ライン改善の提案でもそう。

失敗したら怒られる環境では誰も手を挙げないけど、

「大丈夫、オレが責任とる」って言われた瞬間、

若手が小さく「じゃあ一回やってみます」と言う。

その一歩を引き出すのが、責任を背負うリーダーの力なんだ。

「信頼される」より、「信頼する」から始まる

多くのリーダーが「信頼されたい」と言うけど、

順番が逆なんだよな。

先に信頼するから、信頼される。

先に背負うから、支えてもらえる。

家康も最初は誰にも信頼されなかった。

でも、何度も裏切られても「信じる」と言い続けた。

その姿勢が、最後に天下を動かした。

現場も同じ。

「信頼しても裏切られるかもしれない」

それでも信じて、背負う。

そこからチームの歯車が噛み合い始める。

リーダーが責任を背負うと、

チームは安心して挑戦できる。

ミスを隠さず、意見が出て、現場が動き出す。

責任をとるって、

つまり「信頼をつくる」ということ。

家康がそうだったように、

リーダーの覚悟が、チームの勇気をつくる。

次はいよいよ最終章。

テーマは──

「覚悟は、言葉より態度で伝わる」

ここでは、どんな小さな場面で“責任を背負う覚悟”が伝わるのか。

現場のリアルな瞬間を描いて締めにいこう。

覚悟は、言葉より態度で伝わる

──逃げるか、引き受けるかは“一瞬で”バレる

「オレが責任とるから」

そう言うリーダー、現場にはいっぱいいる。

でもな──

部下は、そんな言葉をほとんど信じてない。

なぜかって?

“逃げる瞬間”を何度も見てきてるからだ。

どれだけキレイな言葉を並べても、

逃げる人はすぐにバレる。

現場ってのは、そういう場所だ。

現場の人間は、逃げた一瞬を見逃さない

トラブルが起きたとき。

上に報告に行く前に、

一呼吸おいてから誰かの名前を出す。

「ああ、この人、自分を守ったな」

部下は一瞬で気づく。

信頼ってのは、その“たった一瞬の逃げ”で崩れる。

逆に言えば、

その一瞬で「この人は違う」と思われることだってある。

かっこ悪いリーダーにはなりたくなかった──だからオレは前に立った

以前リーダーをしてたとき、

現場巡回に来た上司が、ウチの部下に理不尽な叱責をした。

あの上司は、揚げ足取りとイヤミで有名な人だった。

部下は口数が少なくて、言い返すタイプでもない。

でも、肩の強張りで「キツいな」ってのがわかった。

正直、迷ったよ。

- 見て見ぬふりをすれば波風立たない

- 出しゃばれば自分も巻き込まれる

若い頃のオレなら確実に逃げてた。

でも、その沈黙こそが“逃げ”なんだと腹の底で分かった。

気づいたら体が勝手に動いていた。

オレはその上司と部下の間にすっと入って言った。

「これは私の指導不足です。

部下ではなく、私にご指摘ください」

後からさらなるイヤミも飛んできたけど、

部下に矢が刺さるより、よっぽどマシだった。

その日以来、そいつは本音を話すようになった。

「実はずっと気になってたんです」

「こうしたほうが良くなると思うんですけど」

部下ってのは、

“守ってくれる人” にだけ心を開くんだとハッキリ分かった。

逃げてた頃のオレは、本当にダサかった

こんなこと言えるのも、

若い頃のオレが逃げてばかりだったからだ。

- 不良品を流出させても「バレないだろ」

- 指導不足なのに、部下のミスを「私は言ったんですけどね〜」

全部、カッコ悪い逃げだった。

そして部下には、とっくに見抜かれてたと思う。

だからこそ、

あの日、部下の前に立った自分の行動は、

逃げてばかりいた昔の自分との決別 でもあった。

背中で語るとは、こういうことだ

覚悟ってのは、声を張り上げることじゃない。

日々の“引き受け方”ににじむんだ。

- 上に怒られても部下を差し出さない

- 部下のミスを「オレの指導不足だ」と受け止める

- 判断を先延ばしにしない

- やると決めたら、最後まで逃げずにやる

この積み重ねが、

“この人は逃げない”という無言の信頼になる。

言葉じゃない。

背中が語る。

家康も最初は逃げ腰だった

──でも“戻る”人だった

『どうする家康』を見た人は分かると思うが、

最初の家康は弱い。

迷うし、逃げるし、泣く。

でも、彼にはひとつ強さがあった。

逃げても、必ず戻る。

完璧じゃない。

でも、逃げっぱなしで終わらない。

リーダーに必要なのは、その姿勢なんだよ。

信頼は、“ふとした瞬間”に出る

信頼ってのは、

大きな事件じゃなく、日常で決まる。

- 朝の挨拶の声

- 部下の話を聞くときの目

- ミスを報告された瞬間の反応

こういう“ふとした瞬間”に、

逃げる人か、引き受ける人かがハッキリ出る。

部下は、全部見ている。

結局、覚悟は語らなくていい

「オレが責任とる」なんて言わなくていい。

言わなくても、態度で伝わる。

- 部下を守る姿勢

- 自分の判断を引き受ける姿勢

- 小さな決断を積み重ねる姿勢

その背中こそが、

現場を動かす“ほんもののリーダー”をつくる。

まとめ

責任をとるって、誰かを守る覚悟。

覚悟は、言葉じゃなく背中で伝わる。

家康も、逃げても戻ることで信頼を得た。

だから、完璧じゃなくていい。逃げてもいい。

でも、必ず戻れ。そこに、リーダーの価値がある。